Pocas personas conocen la identidad real que se esconde tras el nombre de Adriano Erriguel. Ni siquiera puede el lector fiarse del todo de la escueta biografía que acompaña sus publicaciones (tres hasta la fecha) que le presenta como un politólogo y escritor mexicano afincado en Francia. Nuestro hombre ha optado por un trabajado anonimato que utiliza para preservar celosamente su libertad y, sobre todo, la osadía de su pensamiento. Erriguel se esconde, como los antiguos autores de libelos, para poderle cantar las cuarenta al poder. Pero con una diferencia esencial, el tono de sus ensayos es argumentativo, a ratos incluso académico, aunque siempre didáctico, y no hay juicios gratuitos ni desahogos viscerales. Su objetivo es abrir espacios de claridad en medio de la oscuridad y sabe que sólo puede hacerlo mediante el recurso de un adecuado arsenal de razones, datos y referencias. No es posible desmontar los espejismos sólo con juicios ingeniosos, o con recursos literarios afilados, o con relatos brillantes. Hoy la oscuridad lo inunda todo y vivimos tan rodeados de confusión que la mera defensa de la razón requiere trabajo y esfuerzo.

Pero ¿de qué oscuridad hablamos? Pasemos de las metáforas al teatro. El título de su última obra Blasfemar en el templo (Ediciones Monóculo) expresa con claridad sus intenciones. Y, como su obra anterior, Pensar lo que más les duele, responde a una pregunta básica: “¿Qué hacer cuando lo religioso migra a la política y la ciudad se transforma en un templo?”. Él mismo responde: “La blasfemia estalla cuando ya no es posible el diálogo, cuando nos encontramos ante un muro de autismo o ante un sistema solipsista que no atiende a razones. La blasfemia sólo es posible ante un sistema cerrado de dogmas”, que es justo aquel ante el que hoy nos encontramos. Un sistema en el que la política, según Erriguel, ha sido sustituida por la moralización de la existencia, con los efectos ya conocidos: acoso al disidente mediante la cultura de la cancelación, boicot a conferenciantes incómodos, intromisión del Estado en cada vez más territorios privados… Pero, que nadie se equivoque, no hay nada parecido al exabrupto en la blasfemia de Erriguel, aunque, sin duda, escandalizará a los creyentes en los modernos dogmas. Lo que nuestro autor ofrece es la osadía de pensar fuera del marco dominante, mostrando su impostura y sus contradicciones.

En Pensar lo que más les duele (HomoLegens) realizó una rotunda disección crítica de la izquierda posmoderna, la izquierda realmente existente, y de los populismos de izquierda, que le sirvió para asentar una tesis incómoda: ambos sirven a los intereses de la ideología neoliberal que supuestamente rechazan, y contra la que, aparatosamente, dicen combatir. Enseguida desarrollaremos los argumentos, pero baste avanzar una primera pregunta: si el progresismo fuera tan ‘rebelde’ y tan ‘antisistema’ como se lo imaginan sus intelectuales orgánicos ¿cómo se explica que sea la ideología oficial de las instituciones multinacionales y de los principales representantes del poder económico mundial?

Erriguel aporta una explicación que va más allá de las diatribas izquierda/derecha: Vivimos instalados desde hace medio siglo en un zeitgeist neoliberal, lo ‘neoliberal’ es lo que define el espíritu de nuestro tiempo. Pero es importante entender que no hablamos, como suele ser habitual, sólo de una política económica, sino de una visión completa del hombre y de la sociedad. Una cosmovisión que exacerba valores como la autonomía y la autodeterminación, que desconfía de los límites y los frenos, y que defiende una visión de la libertad que interpreta los vínculos como potencial fuente de opresión, especialmente aquellos que no han sido elegidos. Pero que rechaza también los lazos elegidos libremente como ‘opresores’ si se canalizan hacia esos ‘dioses fuertes’ (Dios, patria, familia…) que tanto incomodan al hombre estándar contemporáneo. Una visión de la sociedad que la ve como una suma de individuos obsesionados con su ‘cartera de derechos’ individuales, de la que, como en su cartera de inversiones, esperan una maximización constante de los rendimientos. El triunfo de la cosmovisión neoliberal es el triunfo del ‘homo economicus’, sometido a la lógica del intercambio, la movilidad (de capitales y de personas), y el desarraigo, en un mundo desencantado, entregado a una horizontalidad radical que dificulta cualquier aspiración vertical o trascendente.

Y todo esto empieza a configurarse en un momento político, el de Mayo del 68, que hemos tardado en interpretar adecuadamente a causa de los espejismos que genera el eje político de debate izquierda/derecha. Adriano Erriguel, y en esto coincide con otros autores, como el marxista Diego Fusaro, coloca en el 68 el impulso a un nuevo orden neoliberal que aparece con dos caras: el ‘neoliberalismo de las costumbres’, que será abanderado a partir de ese momento cada vez más claramente por una izquierda decidida a intervenir activamente en la sociedad bajo la premisa de que “lo personal es político”, y el neoliberalismo de la economía, que será abanderado por la derecha mayoritaria. Dos caras de la misma moneda, y ambas funcionales para el mismo propósito: el ‘capitalismo total’ en el que nos encontramos.

Nuestro pensador no ocultaba en aquella segunda obra que las contradicciones políticas eran de doble dirección: la ‘izquierda’ cultiva y promueve los valores que hacen posible el sistema económico que dice combatir, mientras la ‘derecha’ defiende un modelo económico que erosiona los valores (familia, tradición, legado…) que dice defender. Contradicción esta última que desarrollará de forma especial en Blasfemar en el templo, donde aboga por una derecha mutante que sea capaz de superar el dilema atacando las raíces del problema. Y que sea capaz de reconectar con algunos rasgos de la derecha históricamente originaria. “Si esta derecha originaria se caracterizaba por algo era por su actitud anti individualista y antimercantilista, reforzada por una ética del honor heredada del Antiguo Régimen”, explica Erriguel. Pero, con el paso del tiempo, y especialmente tras la aparición de la amenaza comunista, la derecha conservadora se entregó al liberalismo, dio prioridad a la libertad económica y sacrificó casi todo lo que podía aportar su tradición política. Eso la condujo a una posición muy débil en el contexto de las guerras culturales, pues había terminado por asumir la mayoría de los valores de sus rivales y se había vuelto inoperante a la hora de hacer frente a sus excesos. Este es el contexto en el que surgen las nuevas derechas, o derechas mutantes, como prefiere Erriguel, esos movimientos que los defensores del orden existente prefieren encerrar en el término descalificativo ‘extrema derecha’.

Pero, a diferencia de Diego Fusaro, con el que coincide también en el señalamiento de las contradicciones, Erriguel no cree que la única salida sea la destrucción del capitalismo, y mucho menos de la libertad de mercado. Aunque sí defiende una mirada muy crítica a su versión actual. De hecho, resalta que nuestro modelo económico ha tenido varias encarnaciones a lo largo del tiempo, y que la forma contemporánea de capitalismo globalista, progresista, o capitalismo total, que nuestro hombre rechaza, no tiene por qué ser la definitiva.

Que el neoliberalismo sea una cosmovisión tan ligada a una visión economicista del mundo tiene consecuencias. Y es acierto de Erriguel iluminar las conexiones existentes entre cuestiones de nuestra confrontación política que se presentan como realidades inconexas, pero que en realidad no lo son. Y que tienen una lógica común: la promoción de individuos aislados, débiles, en lo personal y en lo colectivo, entretenidos en luchas políticas identitarias que no sólo no afectan a los intereses de los poderosos, sino que los facilitan, al promover una división social que no aborda los verdaderos problemas.

Cómo la forma contemporánea de entender la sexualidad, fruto de la Revolución Sexual de los sesenta (y también de Mayo del 68) es útil al poder económico mundial lo ha desarrollado recientemente Diego Fusaro en El nuevo orden erótico (El Viejo Topo), donde se alinea con la defensa de las relaciones sólidas, basadas en una visión del amor como fuerza con vocación de futuro, y en proyectos de vida compartidos. Justo lo contrario que intentan promover los centros de poder mediáticos y culturales, que elogian las relaciones fugaces de pura vocación hedonista y problematizan la pareja estable, la familia y los hijos.

En Blasfemar en el templo Erriguel va más allá y vincula esa cosmovisión neoliberal de la que hablaba en su obra anterior con la ideología de la ‘sociedad abierta’ de Popper, y con el fin de la historia, de Fukuyama, dos visiones idealizadas que la realidad se ha encargado de poner en su sitio. Y que tienen en las naciones y en la inmigración dos elementos de fuerte tensión. El ideal de la ‘sociedad abierta’ aboga por naciones débiles, con vocación más administrativa que identitaria, sometidas al poder de entes supranacionales —que en el caso de la Unión Europea presentan, además, fallas democráticas— y que aspiran a disolverse en una ‘gobernanza global’. Un mundo sin fronteras, o con fronteras lo más permeables posibles, en el que las migraciones se visten con ropajes humanitarios, aunque cumplen un papel esencialmente económico: proporcionar mano de obra barata, que tire a la baja de los salarios, cubrir los trabajos que los nacionales no quieren asumir, y descapitalizar a naciones del Tercer Mundo en crisis que, de este modo, nunca podrán superar su dependencia. O, también, “salvar nuestras pensiones” en una de las últimas versiones del discurso migracionista. Este sinfronterismo se manifiesta especialmente en la moderna concepción de Europa como un espacio caracterizado por la apertura al otro desde la negación de la identidad propia. Una Europa concebida como un ‘no lugar’ indiferenciado (salvo por algunos elementos de herencia histórica que funcionan más como decoración que como sustancia) y en el que, por tanto, cualquiera puede sentirse lo suficientemente libre para disfrutar de las bondades del desarraigo, como en un aeropuerto o en un centro comercial.

“El impulso globalizador es indiscutible como dato histórico, pero como proyecto mundialista está marcado por las resistencias que genera. En su empeño por imponer la indistinción planetaria, la globalización exacerba el afán de identidad, y ahí reside el elemento posmoderno del trinomio”, explica Adriano Erriguel. “Las combinaciones y recombinaciones de la identidad, con la libertad y la igualdad son el tema de nuestro tiempo”.

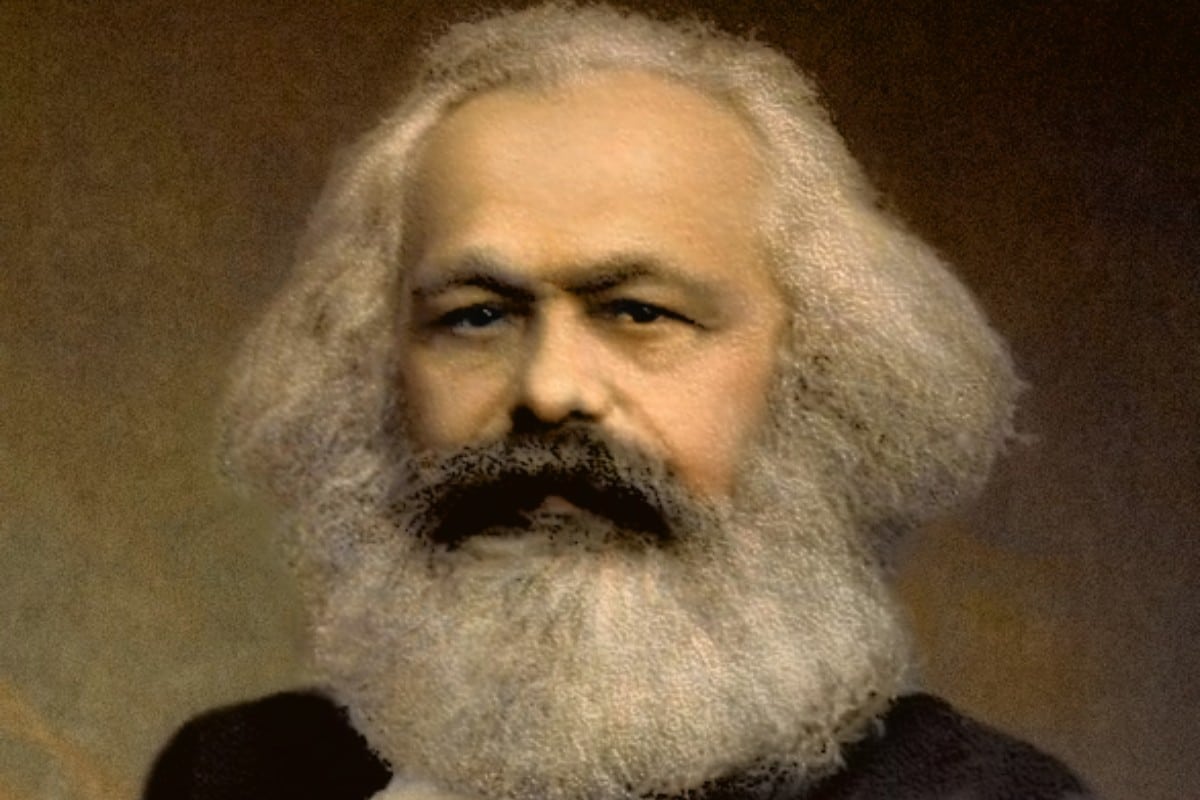

Por eso la inmigración masiva es cada vez más conflictiva en toda Europa, aunque la doctrina dominante haya negado hasta ayer mismo esa problematicidad (y todavía lo intente hoy) apelando a un universalismo humano que niega la realidad de las diferencias culturales, y muy especialmente la existencia de diferencias difícilmente reconciliables. Frente a la realidad significativa de los conflictos —que se hicieron visibles incluso para quienes no querían verlos en la parisina final de fútbol en Saint Denis— se apela a un discurso moral que criminaliza justamente a quienes padecen las consecuencias. La paradoja, explica Erriguel, es que aquellos que más defienden la Europa sin fronteras son los que menos tienen que preocuparse, porque su posición económica les garantiza vivir en espacios urbanos gentrificados ajenos a las posibilidades económicas de los nuevos habitantes foráneos. Un análisis que nos devuelve a la realidad de la lucha de clases, sólo que en esta ocasión la división ya no está donde la marcara Marx sino en la condición de ser ganador o perdedor de la globalización. A los perdedores, víctimas del nuevo modelo, se les culpa de su fracaso, por no haber sabido ‘reinventarse’, por no ser lo suficientemente ‘emprendedores’, por no haber aprendido a cabalgar la ola de incertidumbres de nuestra era, al tiempo que se les deplora moralmente por negarse a ser las víctimas de las nuevas guerras culturales y de poder desatadas en las sociedades occidentales. Unas guerras que han colocado al varón blanco y heterosexual en la diana. No olvidemos que el término con que Hillary Clinton se refirió a los votantes de Donald Trump fue justamente ese, “deplorables”. En una próxima entrega sobre el autor desarrollaremos con más detalle los campos de batalla de estas guerras culturales.