Pocas palabras han sido más idolatradas, abusadas, hipertrofiadas, malinterpretadas, manoseadas y enarboladas para ocultar vergüenzas como «democracia». Según podemos leer en el Preámbulo de la Ley de Memoria Democrática, aprobada hace poco más de un año: «La conquista y consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico más significativo de la sociedad española» ¿En serio? ¿La Constitución del 78 es un logro de mayor alcance que la Reconquista, que hizo posible la existencia misma de España?¿Mayor que, pongamos, la batalla de Lepanto, definida por alguien de buen entendimiento como «la más alta ocasión que vieron los siglos»? ¿Mayor que el descubrimiento y conquista de América, que cambió el mundo para siempre? ¡Qué suerte hemos tenido de vivir el acontecimiento más importante de los últimos mil años!

Lo cierto es que esta visión de la democracia como fin de la historia, epicentro de todos los valores y deidad que garantiza nuestra salvación colectiva («vox populi, vox Dei») guarda sintonía con aquella definición de «fundamentalismo democrático» que estableció unos años antes Gustavo Bueno, primero en Panfleto contra la democracia realmente existente y luego en el libro titulado precisamente El fundamentalismo democrático. En ellos se remontaba hasta Aristóteles y su vinculación entre democracia y demagogia, siendo la segunda una corrupción y degeneración de la primera, pero también inherente a ella: «desde la perspectiva del fundamentalismo, una democracia, si realmente existe, no puede ser demagógica porque la demagogia no será una forma degenerada de democracia, sino que es, sencillamente, una parodia suya, es tiranía o aristocracia disfrazada».

Algo semejante a aquellos marxistas que, ante la tesitura de defender el régimen de tal o cual país, terminan argumentando que no es «verdadero» comunismo. Así también es el planteamiento habitual sobre la democracia en nuestros días, al estimarse esta como una idea pura, incorruptible como el brazo de Santa Teresa, siendo en todo caso los individuos que habitan en ella los que se echan a perder. El fundamentalista democrático cree, dice Bueno, que cuando hay alguna dificultad o contradicción en el sistema, la solución es precisamente más democracia, como un médico que recetase a todos sus pacientes el mismo medicamento y, ante aquellos que empeorasen, no encontrara más solución que aumentarles la dosis. De tal forma, «la condición de demócrata parece asegurar al que hace profesión de ella la garantía de persona en principio irreprochable en la vida pública, en todos los problemas políticos o morales de que se trate».

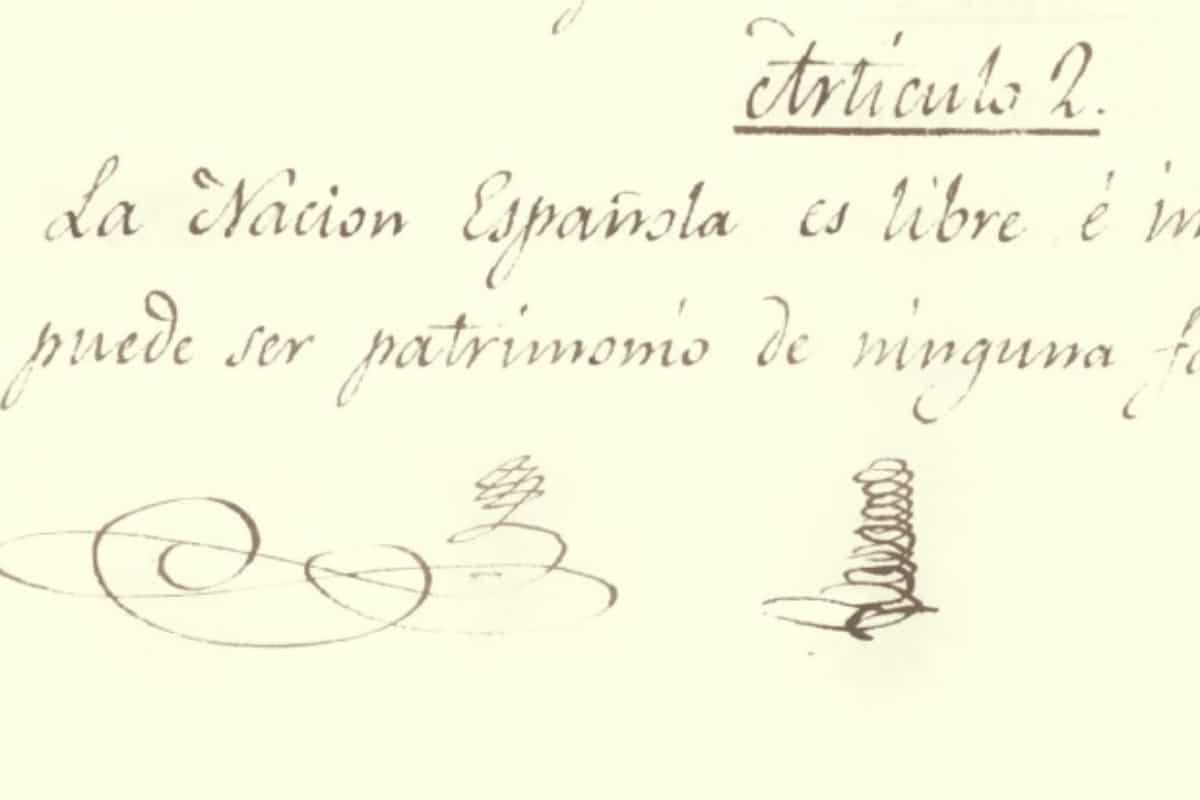

Además, añade otro enfoque que considero particularmente oportuno en el contexto que atravesamos, y es que la democracia necesita, en sus términos, una «capa basal». Es decir, una patria en la que materializarse, sin que tenga sentido plantearla en un terreno puramente especulativo. Así como no puede hablarse de una ciudadanía en abstracto, sino que necesariamente está referida a algún país —de tal forma que, más allá de las ensoñaciones de algunos, uno no puede ser ciudadano del mundo, sino ciudadano español, italiano, etc.— igualmente, la democracia tiene que ser española, italiana o de algún otro país, pues concebirla al margen de los Estados nación es como plantear a la manera de Alicia una sonrisa sin gato.

Pues bien, esa sonrisa sin gato, o democracia sin nación, es lo que hemos estado presenciando estos últimos cuarenta años que, lejos de ser la más alta ocasión que vieron los siglos, han traído adheridos no pocos horrores. La Transición fue moldeándose en el ideario colectivo como un mito fundacional en el que el pueblo español pasó de las tinieblas a la luz, del atraso al progreso, de la dictadura a la democracia. Un planteamiento maniqueo en el que, trazada una estricta línea temporal, todo lo anterior debía ser superado, desmantelado y enterrado —salvo el cadáver del Caudillo, a desenterrar ritualmente cada cierto tiempo— ya se tratase de los pantanos, las empresas públicas, el folclore o la misma idea de España. La banda terrorista ETA, dada su previa hostilidad al régimen, fue a caer del lado bueno a ojos de demasiados españoles y solo tras una enorme cantidad de sacrificios humanos desde finales de los setenta empezó a ponerse en cuestión… El problema es que toda oposición a ella pasó a articularse desde la democracia (la nación española había caído en el lado malo de la línea divisoria, como decíamos). Se creyó que con la cesión del Concierto Económico al País Vasco y del Estatuto de Autonomía, en interminable adquisición de nuevas competencias, se lograría calmar a la bestia pues suponía profundizar en el «autogobierno»: es decir, democracia en abstracto y por lo tanto contraria a la democracia española, como puntualizaba Bueno. No funcionó.

La misma lucha policial en su contra tenía las manos atadas. De esa obsesión por alcanzar criterios de excelencia democrática según no se sabe qué baremos y homologarse a Europa, o siquiera aparentarlo, surgió el GAL como organización secreta y parapolicial, y por tanto limitada en recursos y deslegitimada como respuesta estatal. Recordemos, en comparación con sus 27 víctimas que, por aquellos años, el ejército británico mató a 299 norirlandeses (sin contar más del millar a manos de lealistas protestantes) ¿Fue el Reino Unido una democracia de peor calidad por ello? A nadie le importó si acaso fue así, hay países que no necesitan dar explicaciones. Pero España debía aparentar normalidad aún en una situación de anormalidad, lo que hizo posible algo tan insólito como la existencia de Herri Batasuna desde 1978. Manuel Fraga clamaba como una voz solitaria ya desde 1982 por su ilegalización. Una década más tarde seguía insistiendo en que era un «disparate dejarle armas legales, como concejales y alcaldes, a HB, un grupo que está al servicio del terrorismo», pero el fundamentalismo democrático exigía cerrar los ojos ante esa realidad.

La respuesta pública ante cada atentado, cuando llegó siquiera a articularse, incidía en el carácter antidemocrático de ETA, enfatizando que el problema eran los medios (la violencia) y no los fines (el separatismo): la consecuencia de ello es que tales fines pasan a considerarse admisibles si se logran mediante las urnas. En esa fase estamos ahora. Pues la Ley de Partidos, siendo un considerable paso adelante, estaba atravesada de ese mismo ideario, según podemos leer en su Exposición de Motivos : «La presente Ley, sin embargo, a diferencia de otros ordenamientos, parte de considerar que cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos». Como destilación lógica de esta doctrina, una vez desaparecida ETA su apéndice político pasaría a ser legal, heredando así ventajosamente el fruto de su actividad (medio siglo de violencia da para modelar cualquier cuerpo electoral). Todo era una cuestión de medios, de formalidad democrática. No deja de ser un corolario acorde al mito de la Transición y su monotema…

Pero aún faltaría algo más, aquella tragedia de la que ahora se cumplen 20 años. Los atentados del 11M, cometidos expresamente tres días antes de una convocatoria electoral, supusieron el mayor vuelco en las urnas de nuestra historia reciente. No deja de ser paradójico en un régimen guiado por el fundamentalismo democrático. De nuevo se quiso aparentar normalidad en una situación de anormalidad: «los terroristas no pueden salirse con la suya», que es el equivalente democrático al «dientes, dientes, eso es lo que les jode» y pese a tamaña masacre no se quiso suspender el proceso electoral, como si de una ofrenda sagrada a los dioses se tratase. Como en el cuento del mercader que huyendo de la muerte a otra ciudad es allí donde termina encontrándosela, terminó todo patas arriba, logrando el efecto contrario. Poco importa quejarse luego de las manifestaciones en el día de reflexión —mera formalidad que en otros países no existe—, lo único razonable hubiera sido posponer la convocatoria un tiempo prudencial hasta saber qué pasó y garantizar la seguridad en aquel momento incierta.

Lo que vino después fue un presidente definido por Gustavo Bueno precisamente como paradigma del fundamentalismo democrático y con él la mal llamada violencia de género paso a convertirse en un «serio obstáculo para el desarrollo de una democracia plena» . Su insufrible retórica fue imitada hasta la extenuación, así que pudimos escuchar a sus ministros hablar de «orgasmos democráticos», vicepresidentas sentir «felicidad democrática», más adelante para Irene Montero el feminismo pasó a ser «el motor de la democracia» y, ya según la actual vicepresidenta Yolanda Díaz, debe haber una «planificación ecológica democrática» así como «democracia en las empresas», hay que apoyar las manifestaciones de mariscadores en Galicia contra la Junta porque «eso también es democracia», la reforma constitucional sobre los discapacitados fue «un logro de la democracia» y la ley de Amnistía no tiene otro propósito, según ella, que «seguir ensanchando la democracia». Pues así es como este último despropósito se va a vender insistentemente y sí, tras su aprobación, se termina acordando un referéndum de autodeterminación catalán se hará, no nos puede caber la menor duda, envuelto en los ropajes de la democracia. Una sin vínculo con la nación española, claro, mera sonrisa sin gato de puro fundamentalismo democrático.