De entre todas las refriegas internacionales que han corrido como la pólvora a finales del año anterior, pocas han recibido menos atención política y mediática que la que ha estallado entre Venezuela y Guyana con motivo de una zona por ambas reclamada. Y es que, si por cada una de las doce campanadas tuviéramos que citar una ruptura de hostilidades, sin lugar a duda, la menos sonada sería la que ha estado agitando unas aguas que se encuentran en disputa desde el descarado Laudo Arbitral de París de 1899.

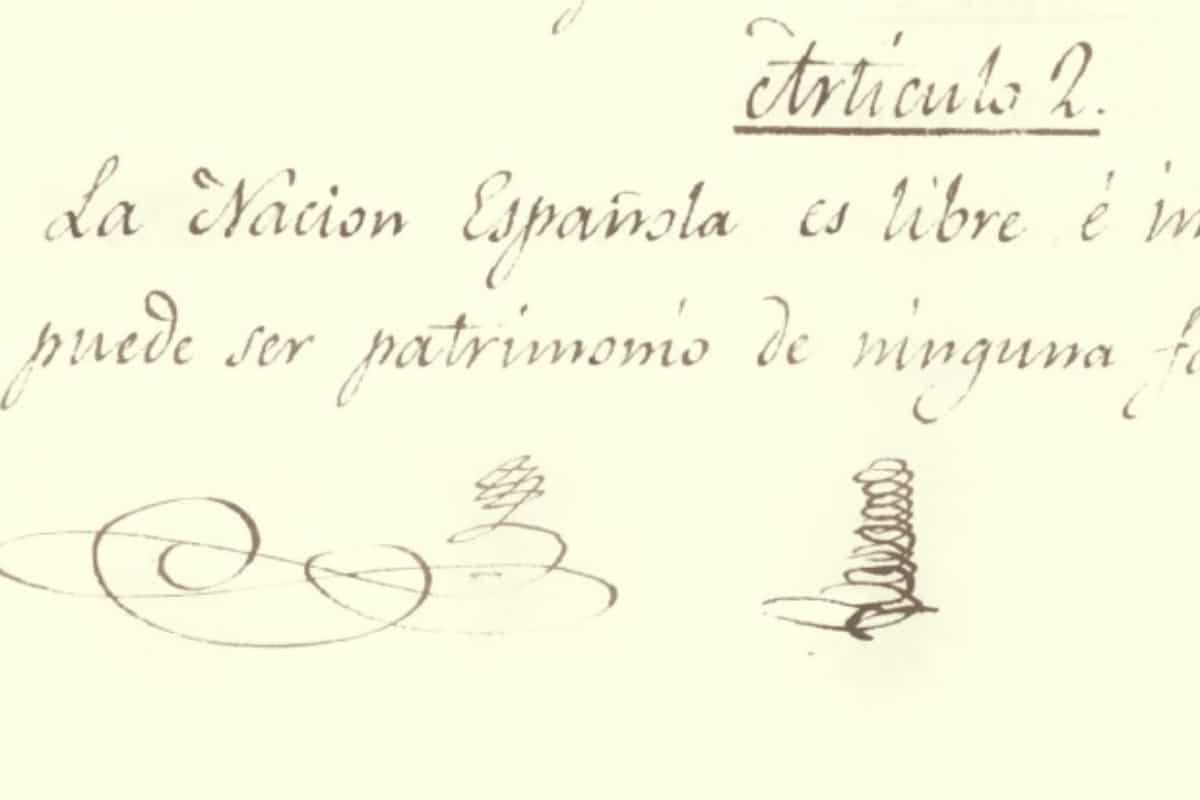

A grandes trazos, Reino Unido y Venezuela sometieron a un tribunal de arbitraje la soberanía del Esequibo —territorio que ya pertenecía a esta cuando España fundó allí su Capitanía General y que, tras independizarse, los otros quisieron rapiñar—. A pesar de haberse pactado en Washington que la designación del quinteto arbitral sería de mutuo acuerdo, Gran Bretaña y los Estados Unidos apalabraron con ron que el tribunal lo conformaran dos ingleses, dos yanquis y un tercero «neutral» —catedrático en Cambridge y Edimburgo—. El fallo de la corte ya se veía a leguas.

De esta manera, con pabellón de la Union Jack, el HMS Trent entraba en escena para así atragantarle las uvas a algún que otro chavista con palacete en Madrid. Pese a que todavía no hemos contemplado ningún espectáculo pirotécnico —en caso de llegar la sangre al río, buen cumplido sería el apodar al conflicto como la «guerra de las Orejas de Carlos III», haciendo un guiño a la de Jenkins—, lo cierto es que las intenciones de un buque patrullero británico en el mar territorial de otro Estado no son las mismas que las de la burra que va a Belén cargada de chocolate. Hablando en plata: el rey de Inglaterra no viene, como Melchor, a traer oro; sino a llevarse el de la mina de Omai.

El pataleo vino cuando, en el sermón de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana —que, dicho llanamente, recibe el nombre de un criollo anglófilo que no hubiera titubeado en entregarles hasta las bocas del río Orinoco—, Nicolás Maduro anunciaba en la televisión pública el inicio de maniobras militares para la defensa de su «integridad territorial, aguas y soberanía nacional»; eso sí, siempre en el marco del «derecho internacional». Resultaría enternecedor el espíritu navideño con el que el presidente se acoge al jus gentium si no desoyera que todo inglés a flote se convierte —ipso facto— en un pirata uniformado, con patente de corso para pasarse los tratados, declaraciones de intenciones y demás memorandums of understanding por la esfera del Big Ben.

Sin embargo, en la charlatanería de Maduro se esconde el rezo desesperado de quienes otrora constituían la Hispanidad y hoy son acechados por el mundo anglosajón —la Angloesfera— sin puerto seguro para resguardarse. Tampoco España —cautiva en el bloque atlantista—responderá a sus plegarias, capeando el temporal y rehuyendo su misión histórica hacia lo que los tiempos modernos han bautizado como la Iberoesfera. Pero atención en cubierta los hijos de la Gran Bretaña, pues, como apuntaló su compatriota Chesterton: «lo más increíble de los milagros es que ocurren». No vaya a ser que desde la cofa del palo mayor un risueño grumete de Bristol aviste la fragata Almirante Gorshkov enfilándoles los cañones.