Después de una serie de artículos que en estos últimos meses he dedicado a la función litúrgica que la representación de la conciencia pudiera mantener todavía en algunas novelas actuales, me permitirán los lectores de Ideas un salto también serial hacia otro género literario y… hacia otra época. Con este artículo me gustaría volver a plantear por qué la comedia hace no sólo llevadera sino hasta consoladora nuestra existencia. Me acogeré a unas obras tan nuestras y olvidadas que estarán de acuerdo conmigo en que es de justicia ir a rescatarlas. ¿Me acompañarán ustedes tras las huellas de Edgar Neville, Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura?

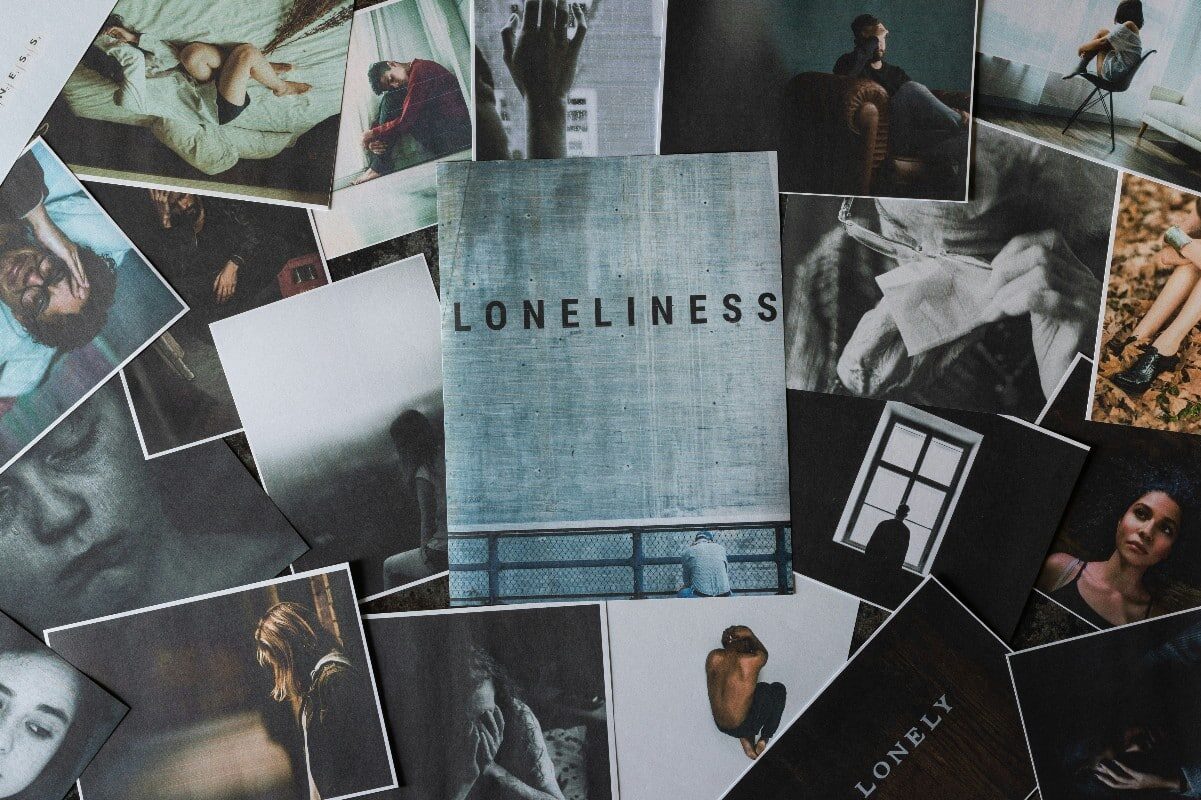

Que la vida acaba mal es una obviedad melancólica que unas sociedades histéricas como la nuestras se empeñan en silenciar asépticamente. En su fondo late el misterio de la risa trágica que Nietzsche encomendaba al culto de Dionisos. Aun extenuados, cuando no abrumados, por las contorsiones de las bacantes, no nos queda otra que investigar el secreto de las lágrimas cómicas que encienden nuestras mejillas con una esperanza escéptica o, mejor dicho, con un indestructible escepticismo esperanzado. Allí va ejerciendo su labor de zapa la comedia.

En El nombre de la rosa Umberto Eco convirtió otra vez el libro perdido de la Comedia aristotélica en el motivo recurrente de una posmodernidad hedonista que encarnaba en Jorge de Burgos el mundo cerrado y fanático de la religión. Nos decía que la búsqueda de la verdad, tan autoritaria ella, defendía su pretensión prohibiendo la risa. Se difuminaban aquellos rostros contraídos y concienciados del progresismo europeo de los años 50 y 60 que acusaban a las comedias hollywoodienses de escapismo comercial y de alienación capitalista. Las comedias italianas dejaban al final con un nudo en la garganta y un rictus contraído, mientras las despiadadas e inteligentísimas sátiras de Billy Wilder hacían creer que se estaba en la clave de una crítica social, cuando en realidad describían, de una manera divertidísima sin duda, la disolución moral de cualquier atisbo de inocencia. Woody Allen, primero, y luego Nanni Moretti procuraban mostrar que, antes que arrojarse de cabeza a un vertedero, mejor era no tomarse demasiado en serio. Acaso sea verdad que, como ocurre con cualquier poder implacable, ante el nihilismo es imposible reír; tan sólo esbozar una sonrisa perpleja.

Si se relee la Poética de Aristóteles, empieza uno a sospechar que quizás no fuera casual que el Estagirita abandonase la idea de completar sus notas sobre la creación mimética. Aparte de que, por la naturaleza apolínea consustancial al alma griega, le atrajesen sobre todo los géneros nobles —la epopeya y la tragedia—, no cabe descartar que fuese consciente de que la comedia, con su apariencia desenfadada y trivial, está llena de peligros teóricos. Sea bajo los auspicios de Apolo o de Dionisos, la tragedia —máxime la sofoclea, que era la modélica para Aristóteles— nos habla de “una acción esforzada y completa […] en lenguaje sazonado” que nos permite a los espectadores la purificación (la famosa catarsis de origen médico) de las dos pasiones que Aristóteles había presentado como ejemplares en la Ética a Nicómaco: el miedo y la compasión. La tragedia nos propone el camino áspero y humano de la virtud. Pero ¿y la comedia?

En sus Lecciones de Estética el mismísimo Hegel, con esa sistemática seriedad germánica, rodea la comedia con el foso de sus observaciones sobre la tragedia. Parece atribuir a la primera la función de atemperar el paroxismo al que acabaría conduciendo un coherente espíritu trágico. “Cómica es, en efecto, en general subjetividad que lleva a contradicción y disuelve por sí misma su acción, pero permanece asimismo tranquila y cierta de sí”, dice el filósofo del Espíritu Absoluto. La comedia acabaría así reducida la cuestión de un concepto que hará furor en todo el siglo XX, desde Freud y Bergson y Jankélevich: el humor.

Sospecho que el realista Aristóteles advertía que, de ser coherente, se vería obligado a plantear si el poder disolvente de la comedia empuja al hombre al vicio, por contraste con la tragedia cuyos efectos tienden a la virtud. Sin embargo, resulta indudable que la comedia conlleva una profunda comprensión de la condición humana que un griego no podía despachar sin más como mala, pues, en modo alguno sino más bien al contrario, presupone ignorancia.

De hecho, en El Banquete los adversarios con los que Sócrates debe medir su discurso sobre el eros no son otros que Agatón, el representante de la tragedia, y sobre todo su gran rival Aristófanes, el comediógrafo. Como señala Allan Bloom en Amor y amistad el discípulo de Diótima reconoce al final del diálogo que lo mejor sería podía combinar las lágrimas trágicas con la risa cómica, precisamente, porque como apunta Aristófanes, la comedia constituye un poderoso desafío a la visión filosófica. A fin de cuentas, Aristófanes no consideraba divino al eros. Para el autor de Las nubes, la comedia constituye la compensación que nos resarce de la sujeción a las leyes de la ciudad. Su expresión de nuestras carencias posee, pues, un potencial subversivo que al mismo tiempo se encarga de contener. A Sócrates, que incluía la fealdad como esa parte de pobreza que define la aspiración a la abundancia erótica, no podía dejar de estimularle y de inquietarle esta amenaza que con y contra la polis él mismo habría de librar.

Sobre este horizonte decidirse a tratar la comedia debía resultarle a Aristóteles tan tentador como para diferir su ejecución. ¿Cómo podría definirla? Como hemos repetido, la tragedia, mediante una acción completa y enérgica, causa la purificación de los excesos y los defectos del temor y la compasión. El héroe trágico, preso de su desmesura, nos conduce a los espectadores a la virtud poética. Cabe insistir: ¿Y la comedia, entonces? Perdónenme el atrevimiento de darle la vuelta a la definición aristotélica caracterizándola como la imitación de una acción precaria e incompleta que, mediante lo risible y lo feo, lleva a cabo la diálisis de tales categorías. ¿No es acaso ésta una definición sesgada y sofística, como todo lo que la comedia parece tocar? Si la tragedia se nutre de un fondo dionisiaco, la comedia es de condición hermética: alada, interpreta nuestros deseos y sus frustraciones más hondas. La comedia custodia el secreto anárquico de nuestra existencia.

Volvamos a nuestra definición. Etimológicamente diálisis quiere decir disolución. ¿Obliga lo cómico a evitar el exceso (el sarcasmo y la monstruosidad) y el defecto (la ridiculez y lo grotesco)? En suma, en un caso u otro, ¿no se apresta a diluir la desgracia? Más que de vicios, la comedia entraría así en ese incierto terreno de lo que en la Ética a Nicómaco se caracteriza también como la disposición moral de la (in)continencia. Para Aristóteles su relatividad, que no impide que, según las circunstancias, sea virtud o vicio, le deja un amplio margen de caracterización, pues “es evidente que, tanto los continentes y firmes como los incontinentes y blandos, tienen que ver con los placeres y dolores”. El espectador puede temer y compadecer al Edipo de Sófocles, pero no así al Sócrates de Aristófanes. En cambio, puede gozar de un Sócrates feo y burlado, sin tener que compadecerse de ninguna apariencia temible.

La comedia lograda resulta así de un delicado juego de equilibrios que, quizás, no se preocupa de la moderación, pero sí de una contención igualmente poética. Divierte, hace reír, puede llegar a trocar la carcajada en un amago de lágrimas o al revés. La tragedia puede purificar nuestras pasiones, perfilarlas en su exacto equilibrio; a la comedia le toca una tarea igual de difícil: disolverlas o librarlas, con su gracia área, de su pesada seriedad. ¿No resuenan siniestras las risas y las burlas de los poderosos? ¿No repugnan los afeites con que se embellecen? La comedia desmonta la tramoya de ese mundo poniéndola al descubierto tal como aparenta ser…

Van alargándose demasiado estas líneas. Si ha llegado hasta aquí la paciencia de los lectores, les ruego que no desesperen. En las próximas entregas intentaré ir cumpliendo, autor tras autor, la promesa que les había hecho en el primer párrafo. Les cito de aquí a unas semanas con La vida en un hilo de Edgar Neville.