El 22 de Noviembre se celebrará el sesenta aniversario del asesinato más famoso de la historia de Estados Unidos, que acabó en Dallas con la vida de su primer presidente católico, John Fitzgerald Kennedy.

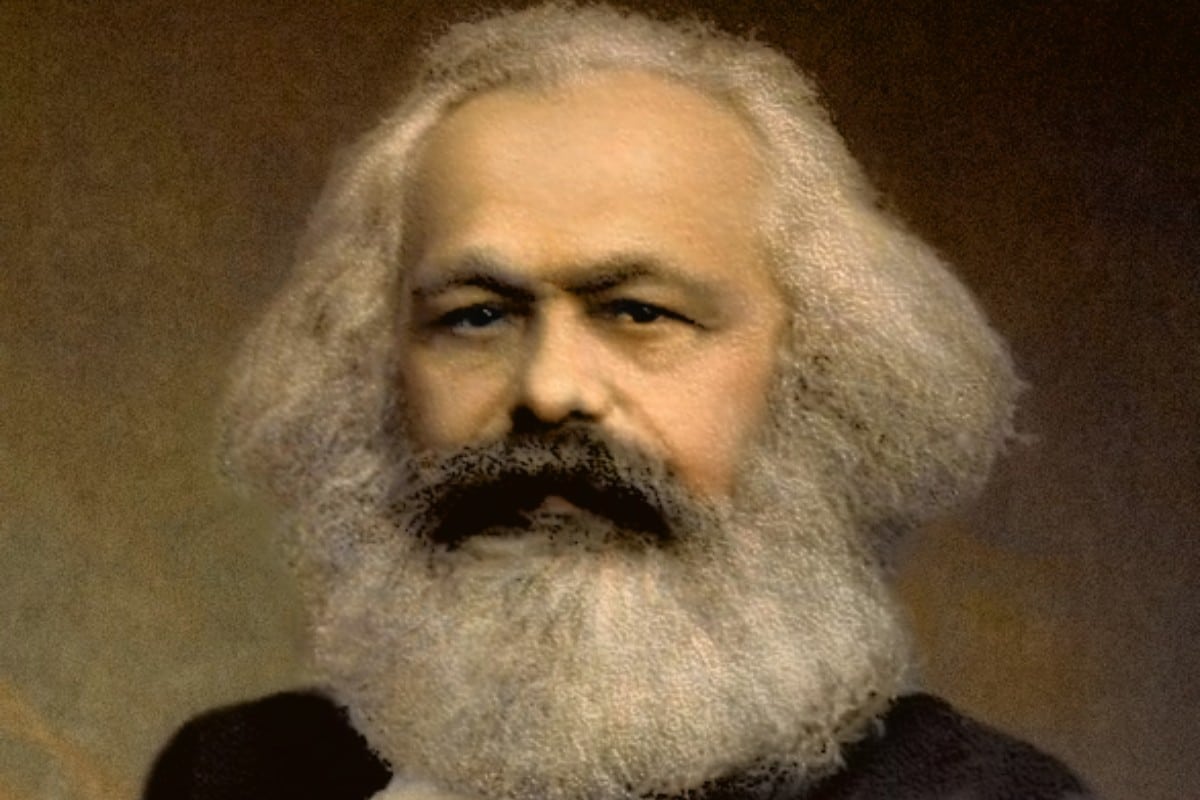

En este aniversario, como en otros, me gusta recordar las palabras que escribió al respecto hace años Mark Steyn, un columnista canadiense: que jamás se ha dado un caso tan claro de autoría de un crimen, con un francotirador entrenado por los Marines que había escapado a la Unión Soviética y asesinado al presidente mientras trabajaba para la inteligencia cubana; y jamás un caso de mayor rechazo a la obvia realidad por parte de los que nunca han querido aceptar que a su querido JFK le mató un comunista.

Por eso, no creo que deberíamos perder más tiempo en recordar un asesinato específico y montar más películas sobre quién mató al presidente más fotogénico. Al final, todas esas películas solo sirven para distraer la atención de lo que importa sobre el legado de JFK, que es su papel en la evolución de EEUU de república a imperio.

No hay que olvidar que fue precisamente el predecesor de JFK, Dwight Eisenhower, quien dijo en su famoso discurso de despedida que temía por el futuro de la república de George Washington, debido al ascenso de lo que llamó el «complejo militar-industrial» que estaba entonces ganando influencia sobre la política estadounidense.

Es difícil decir qué habría ocurrido si Richard Nixon, el vicepresidente de Eisenhower, le hubiera sucedido en 1961. Lo que sabemos es que JFK ganó por un margen mínimo aquella elección —en gran medida gracias a los sobornos organizados por su padre, en los años 1930 embajador pronazi de EEUU en Londres— e inmediatamente puso los cimientos a una política agresiva que, sí, se puede calificar como «imperialista» incluso aunque coadyuvara al bien superior de derrotar al estado gangsteril de la Unión Soviética y su bloque comunista.

El enfoque agresivo de JFK literalmente puso al mundo al borde la guerra nuclear: en 1961, dio luz verde a la invasión de Bahía de Cochinos, tal vez la operación más calamitosa jamás preparada por la CIA, que resultó en la muerte y captura de todo el núcleo más valioso del anticastrismo cubano; en respuesta a esta humillación y el traslado de misiles soviéticos a Cuba, organizó después el bloqueo de la isla que dio lugar a la famosa crisis de los misiles cubanos.

Esta crisis no resultó, pese a la propaganda pro-Kennedy, en una humillante retirada de los soviéticos ante la firmeza del joven presidente. El resultado fue exactamente el contrario: al colocar misiles en Cuba, los soviéticos lograron que JFK aceptara retirar misiles estadounidenses de Turquía que apuntaban directamente a Moscú, a cambio de entonces retirar sus misiles de Cuba. Lograron suprimir el peligro que les venía de Turquía a cambio de quedar como habían empezado: sin misiles en Cuba.

Otro detalle interesante de aquella crisis fue el secretismo. Todo este cambalache solo se conoció años después, porque ambos bandos lo mantuvieron en secreto. JFK no fue el primer presidente obsesionado con darse bombo y quedar bien, pero fue el primero de la era en la que mucha gente tenía un televisor en su casa. A los soviéticos les dio igual que JFK se pavoneara por el mundo quedando como un machito, porque ellos sabían quién había prevalecido en la crisis.

Todos estos rasgos que se observan en el manejo de la política exterior estadounidense en la época se han convertido en tics endémicos entre los sucesores de nuestros tiempos de JFK. El presidente organizó un incremento masivo de ayuda estadounidense a Vietnam del Sur que eventualmente forzó a su sucesor a decidir si enviaba tropas o aceptaba una derrota pública y evidente ante los comunistas del Norte, una situación similar a la que afrontaron presidentes que no tenían mayor interés en conflictos en Afganistán, Irak y Siria.

Bajo JFK, la situación en Vietnam llegó a ser tan ridícula que el historiador Mark Moyar (en su extraordinario libro Triumph Forsaken, The Vietnam War 1954-1965, página 146, refiere una anécdota en la que un grupo de corresponsales estadounidenses estaba en una azotea de Saigón junto a un diplomático de su embajada cuando de repente entra en el puerto de la ciudad un gigantesco portaaviones estadounidense, aunque JFK había asegurado que no se enviarían barcos del país a Vietnam del Sur.

«¿Es eso un portaaviones?», preguntó uno de los periodistas.

«Sin comentarios», respondió el diplomático, mirando el mamotreto que acababa de ocupar la mayor parte del puerto.

Por otro lado, JFK conspiró con generales del Sur para asesinar a Ngo Dinh Diem, fundador del estado de Vietnam del Sur, apenas 20 días antes de su propio asesinato. El caos en el país que siguió al asesinato de Diem hizo mucho para garantizar la derrota estadounidense 12 años y más de un millón de muertos después.

El mismo día en que JFK fue asesinado en Dallas, la CIA había preparado, por órdenes del presidente, un intento de asesinar a Fidel Castro, usando un lápiz venenoso. Otros sistemas que trataron de usar sin éxito para matar al líder comunista cubano fueron puros explosivos y ataques con arpones de pesca submarina.

El legado de JFK lo hemos visto mucho en, por ejemplo, la presidencia de Barack Obama: una obsesión por la presentación por encima de la sustancia, por la intervención militar en conflictos extranjeros como respuesta sistemática, por quedar siempre bien aunque se hagan las cosas mal. Y, en lo que concierne a España, una obsesión por controlar a las repúblicas latinoamericanas y por mantener una Doctrina Monroe que no por decimonónica deja de ser real.