En 1434, durante el Concilio de Basilea, la herencia goda fue motivo de un intenso rifirrafe entre las delegaciones de suecos y españoles por demostrar mayor prestigio nacional.

Para entonces —unos catorce siglos desde el inicio de su desembarco en las planicies del Vístula y casi siete desde el fin del último gran reino godo—, la sangre de los godos estaba ya más que extinta, pero el legado de este belicoso pueblo germánico era un signo de distinción, orgullo y tradición que más de una monarca reclamaba para sí, en un momento de erección —administrativa e intelectual— de los nuevos Estados nación.

El origen de los godos

Tras dejar su isla natal —Gocia, actual Gotland— empujados por un singular crecimiento poblacional, parte del pueblo godo se desplazó a tierras continentales y se asentó en la desembocadura del río Vístula, actual Polonia, región que denominaron Gothiscandza. Empujados por las grandes migraciones de los pueblos de las llanuras pónticas, siglo y medio más tarde los godos se desplazaron hacia la limes romana. Sus relaciones con los romanos fueron turbulentas y provocarían las guerras góticas, pero parte de los godos —los visigodos— terminaron federados con el Imperio en el año 332. Sin lugar donde asentarse, en el año 376 solicitaron al emperador Valente cruzar el Danubio, pero sin que les fueran concedidas tierras.

En un Imperio asediado por los hunos y desgajado por las divisiones internas, los visigodos aprovecharon la coyuntura y asediaron Roma con el fin de que el emperador Honorio finalmente les otorgara un hogar. Tras varios años de guerra, finalmente en 418 los visigodos logran el permiso legal para asentarse en la Aquitania, donde fundarán un estado federado del Imperio que terminará erigiéndose como independiente en Hispania y gran parte de la Galia: el reino visigodo de Tolosa. Como federados del Imperio, sangrarán junto a Roma ante Atila el huno en la victoria de los Campos Cataláunicos en el año 451. Sin embargo, de nuevo el empuje de otro pueblo —los francos— provocará que, tras su derrota en la batalla de Vouillé en 507, los visigodos pierdan sus territorios extrapirenaicos, salvo la Septimania narbonense.

El Concilio de Basilea

El Concilio de Basilea, iniciado en esta ciudad italiana en 1431 y trasladado a Ferrara en 1438, a Florencia un año más tarde y a Roma en 1445, fue convocado por Martín V con el fin de acordar la unión de la Iglesia ortodoxa y dar fin a la herejía de los husitas. Iniciado para poner fin a un cisma, el Concilio terminó, paradójicamente, provocando otro, pues cuando Eugenio IV —sucesor de Martín V— decidió disolver el Concilio después de que los obispos reivindicaran un mayor conciliarismo frente al absolutismo papal, éste no sólo no consiguió su objetivo, sino que los presentes decidieron deponer al pontífice y nombrar uno nuevo: el antipapa Félix V. Como dato curioso, Basilea fue también uno de los primeros momentos en el que los monarcas hispanos —el rey de Aragón Alfonso el Magnánimo, en este caso— reivindicaran la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción de María.

Concilio turbulento como cualquier otro de aquellos tiempos, en Basilea tuvo lugar otra interesante discusión que mucho dice sobre la importancia de la legitimidad de un pasado glorioso en aquellos momentos iniciales de la construcción de los primeros Estados nación. En aquella ciudad italiana surgió una pugna por los mejores asientos del concilio, los más cercanos al papa y de mayor dignidad. Los primeros estaban reservados para los representantes del emperador y los del rey de Francia, pero, durante el Concilio de Constanza, el arzobispo de Toledo ocupó los siguientes sin que nadie se los disputara. Sin embargo, la precedencia castellana suscitó en otros pueblos —ingleses y suecos, principalmente— el germen de la envidia.

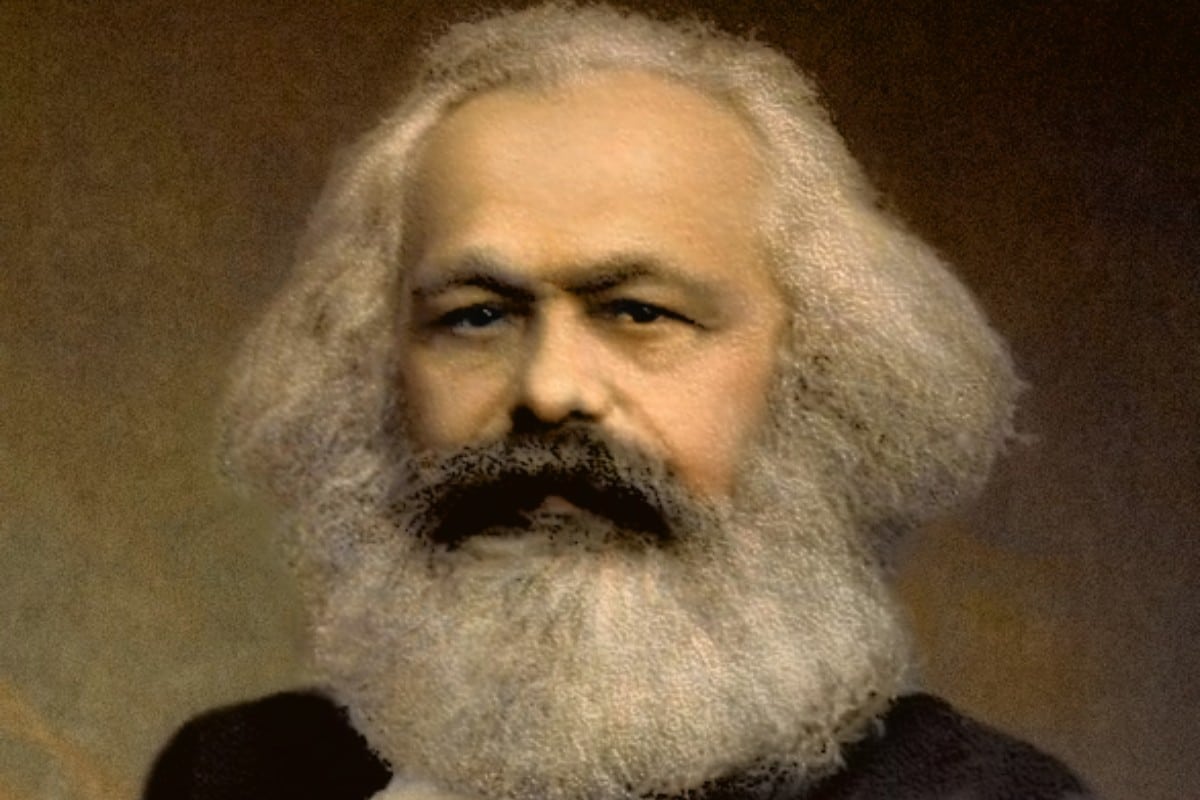

El obispo de Växjö, Nils Ragvaldsson, pronunció entonces en Basilea un encendido discurso en el que apuntalaba las reivindicaciones del monarca escandinavo, Erico de Pomerania, sobre el legado godo, justificando así las reclamaciones de los mejores asientos en base al prestigio y antigüedad de su reino. Su proclama mezcló fuentes clásicas de historiadores como Plinio, Tácito o el ostrogodo Jornandes con relatos pseudohistóricos y mitológicos, llegando a afirmar que el pueblo godo estuvo presente en la legendaria guerra de Troya.

La respuesta castellana

Tras la intervención del escandinavo, el representante castellano Alfonso de Cartagena replicó, haciendo gala de la picaresca española, que únicamente los godos «vagos» y «sin iniciativa» habían quedado en Suecia, pues los godos «heroicos» abandonaron pronto esas tierras persiguiendo la conquista, por lo que reclamar el derecho de los godos suecos era, en definitiva, más fuente de deshonor que de prestigio, mientras que el verdadero legado godo residía en los herederos de los grandes reinos: el visigodo de España y —en menor medida— el ostrogodo de Italia. El letrado apuntaba al carácter godo de la sangre matriz de las casas mayores de España, herederas de la grandeza conquistadora de quienes saquearan Roma en el 410 y establecieran en la Hispania romana un auténtico imperio, tan sólo igualado el de Toledo en sus mejores tiempos por el de Bizancio. Acaso los suecos erraban al vincular a los antiguos godos —o, incluso, a los intrépidos gautas de Beowulf— con los «vagos» götalandeses suecos del siglo XV que ocupaban las tierras ancestrales de los esforzados godos esparcidos por toda Europa.

El obispo Ragvaldsson no logró su objetivo, pero su discurso fue el germen del posterior crecimiento del goticismo, que se desarrollaría en Escandinavia tras la introducción del luteranismo, de manera redoblada después de que Gustavo I reclamara el título de «rey de los godos y los vándalos». La expulsión de los católicos de Suecia llevó a un primer periodo de sequía cultural, que fue sucedida por una frenética labor de construcción cultural. En pos del afianzamiento del Estado nación, los suecos terminaron afirmando que aquella había sido la cuna de la civilización occidental, la mítica Atlántida y los pilares de Hércules. De hecho, hasta 1973 el rey de Suecia empleó también el título de «rey de los godos y de los vándalos»: Gustavo VI Adolfo fue el último monarca en detentarlo.

La precedencia del rey católico

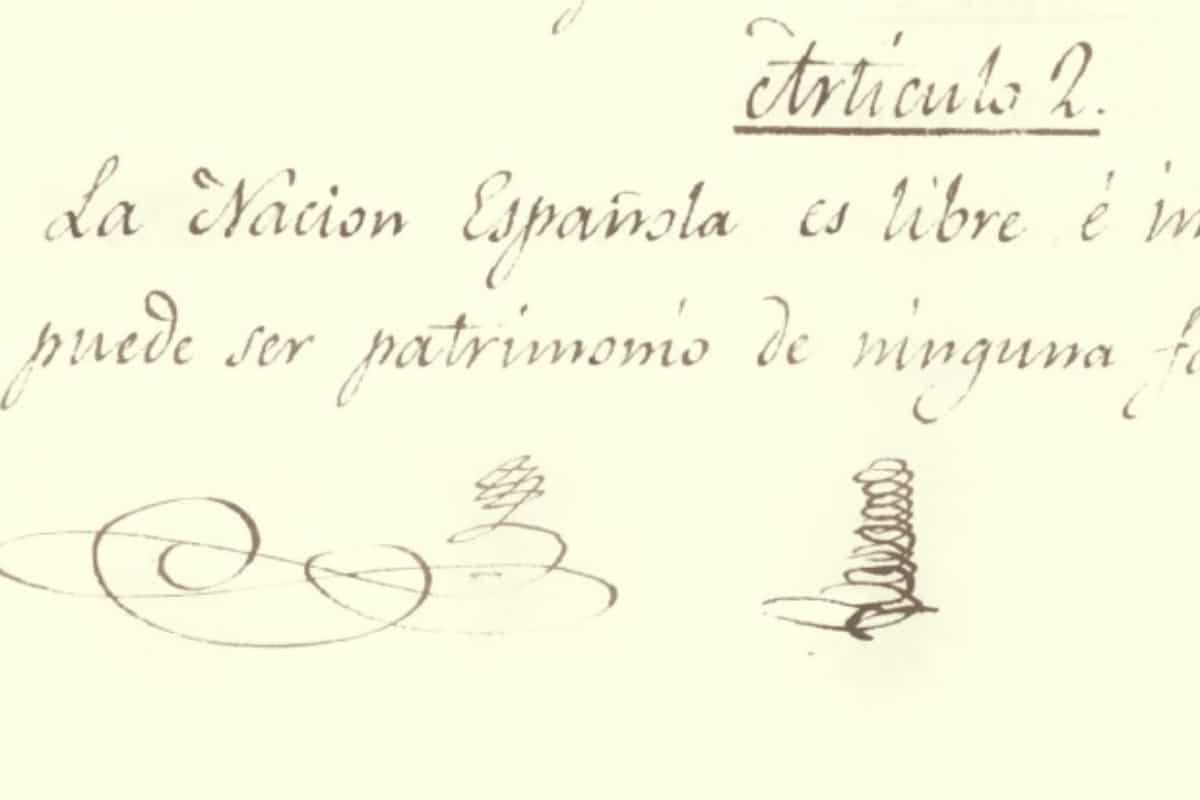

Por su parte, Alfonso de Cartagena aun tuvo tiempo en Basilea de referirse a la «precedencia del rey católico sobre el de Inglaterra». No ya sólo del monarca castellano en lo particular por sus lazos de sangre y herencia, sino de la propia «silla real de mi tierra» por el carácter intemporal del reino de Castilla y de León —el más alto y principal entre los reinos españoles—, verdadero heredero de uno de los primeros reinos del mundo, anterior al de Roma, legatario de los reyes godos y emparentado —pero independiente— con griegos y romanos, una Spania reconocida como entidad e identidad por hispanorromanos, visigodos, francos, bizantinos y arabobereberes. Para Alfonso, esta precedencia se justificaba y reflejaba también en las pequeñas cosas, como en la superioridad de los paños castellanos, preferidos e importados los de color rojo por los ingleses —frente a los propios— debido a su mayor calidad.

La libertad castellana enraizada en un imperio visigodo creado por sus propios esfuerzos en el solio de Toledo y mantenido por los emperadores castellanos contrastaba, según Alfonso, con la dependencia de los ingleses de los antiguos romanos, primero, y de la Iglesia de Roma, después. Al contrario, el estado visigodo de Toledo fue un ejemplo de estado poderoso, independiente y unificado con gran autoridad real, mestizo latino y germánico, heredero moral de Roma, refugio de la civilización y protagonista del primer renacimiento cultural occidental —en los albores del siglo VII, anterior por más de un siglo al carolingio— de la mano de intelectuales como los hermanos san Leandro y san Isidoro de Sevilla —último Padre de la Iglesia y redactor de la primera enciclopedia—, san Braulio de Zaragoza o san Eugenio de Toledo.

Tiempos olvidados de éxtasis y grandeza y reivindicados en Basilea por quienes construían, sobre los cimientos de un mundo antiguo hundido en las aguas del Tajo, uno de los primeros Estados nación modernos.