No descubrimos nada si señalamos que, en una sociedad que con frecuencia se autodefine popperianamente como “abierta”, existen claros mecanismos de bloqueo para que ciertas corrientes de `pensamiento no puedan llegar más que a un sector minoritario de la población. Un ejemplo claro de ello es la conocida teoría de la “acción comunicativa” de Jürgen Habermas. Según este filósofo alemán, sólo puede haber democracia¸ si existe debate y reconocimiento de lo que el prójimo dice. La deliberación democrática en el Parlamento, en los tribunales o en los medios de comunicación, supone que se reconoce cierta validez a la posición del otro, del contrario. Tal reconocimiento exige buscar, a juicio de Habermas, el valor universal que subyace a toda expresión subjetiva de una preferencia. Es una universalidad así concebida la que permitiría construir el consenso y, por lo tanto, dotar de un marco estable a la democracia. Sin embargo, como le han reprochado no pocos críticos, la “universalidad” a que hace referencia Habermas, es abiertamente parcial y se encuentra perfilada y fundamentada en la tradición de un pensamiento político muy concreto. Y es que el pensador alemán excluye de esa “universalidad” aquellos que se sitúan más allá de las fronteras de la sociedad, es decir, los que no aceptan unas reglas ya perfiladas. En otras palabras, el consenso socialdemócrata. Como ha denunciado Peter Sloterdijk, la concepción habermasiana descansa en un sometimiento de los participantes en el diálogo a una precomprensión que él pretende controlar metódicamente. Por ello, el agudo Roger Scruton denunciaba que a esas llamadas al “consenso” nunca habían sido convocados ni los nacionalistas, ni los conservadores, ni los neoliberales, ni los premodernos. De hecho, Habermas ha descalificado consciente y reiteradamente toda una tradición de pensamiento que arranca de Novalis y pasa por Schmitt, Heidegger, Jung, Jünger o Nietzsche.

España no es, desde luego, una excepción a esta regla no escrita, pero actuante y amenazadora, de las democracias liberales o sistemas partitocráticos. A ese respecto, el sociólogo Víctor Pérez Díaz denunció hace años la preeminencia dada en los mass media a los “líderes exhortativos”, al servicio de los partidos hegemónicos, frente a los “líderes deliberativos”, independientes, y su tendencia a estrangular la emergencia de nuevas ideas y planteamientos. Como afirmó el inefable parafilósofo José Luis López Aranguren, el diario El País, se convirtió, de facto, y prácticamente sin oposición, en el “intelectual colectivo” del nuevo régimen. Hoy, puede parecer a muchos, sobre todo en las nuevas generaciones, anacrónico y obsoleto, lo cual está aún por ver. Sin embargo, su influencia fue omnímoda, determinante, brutal y desproporcionada. Javier Pradera fue el auténtico dictador espiritual de toda una época. Por ello, el daño infligido en sus páginas a la sociedad española ha sido, y sigue siendo, superlativamente grave. Puede que algunos de sus antiguos colaboradores y gerifaltes de antaño, como Fernando Savater, Antonio Elorza, Antonio Caño o Juan Luis Cebrián, esté muy arrepentidos de sus fechorías, pero ello no les exime de su culpa. La actual situación que padecemos es, al menos en parte, fruto de sus ideas y planteamientos.

A ello habría que añadir la construcción de lo que Marc Fumaroli ha denominado “Estado cultural”, con el claro objetivo de controlar y dirigir la opinión pública —mejor dicho, publicada—. Como señaló el escritor Rafael Sánchez Ferlosio, la cultura se convirtió en un “invento del gobierno”. El proyecto fue iniciado por el PSOE, pues Adolfo Suárez y la UCD fueron asombrosamente miopes en el ámbito cultural; y seguido por los nacionalismos periféricos en sus respectivas comunidades. El “Estado cultural” creó sus propios periodistas, historiadores, cineastas, novelistas y filósofos. Una auténtica intelectualidad de corte. La derecha se limitó a administrar lo construido por las izquierdas y los nacionalistas.

A ese respecto, las denominadas leyes de memoria histórica —o democrática— tienen como objetivo la deslegitimación de la trayectoria del conjunto de las tradiciones ideológicas de la derecha española, no sólo de los regímenes de Miguel Primo de Rivera y Francisco Franco, sino de la tradición “doctrinaria” o liberal conservadora encarnadas en la Monarquía isabelina o el régimen de la Restauración. Un modelo de lo que el antropólogo Tvetan Todorov ha denominado “memoria incompleta”. Y no es sólo eso; como señala el filósofo Alain Badiou, este tipo de leyes subordinan “la historia a una exigencia ética que se origina, no en una teoría de salvación, sino en una ocurrencia del Mal”. A pesar de todo ello, la derecha oficial, es decir, el PP, se ha sumado, de hecho, a ese “consenso” histórico-político. Incluso periodistas supuestamente de derechas, como Federico Jiménez Losantos, contribuyeron a este “consenso” con la mitificación, luego negada, de Manuel Azaña Díaz. En cambio, pocos militantes y gerifaltes del PP recordaron a Manuel Fraga con motivo de su centenario. Siguiendo esta implacable lógica malthusiana, la izquierda española nunca ha perdonado a Donoso Cortés, Menéndez Pelayo o Ramiro de Maeztu. A Ortega y Gasset, lo tolera a ratos, incluso algún histrión le ha colocado, para salvarle del ostracismo, entre los representantes de la socialdemocracia. Nada menos. Y es que en España todo es posible, ante todo por la ausencia de una crítica solvente y de auténtico pluralismo intelectual.

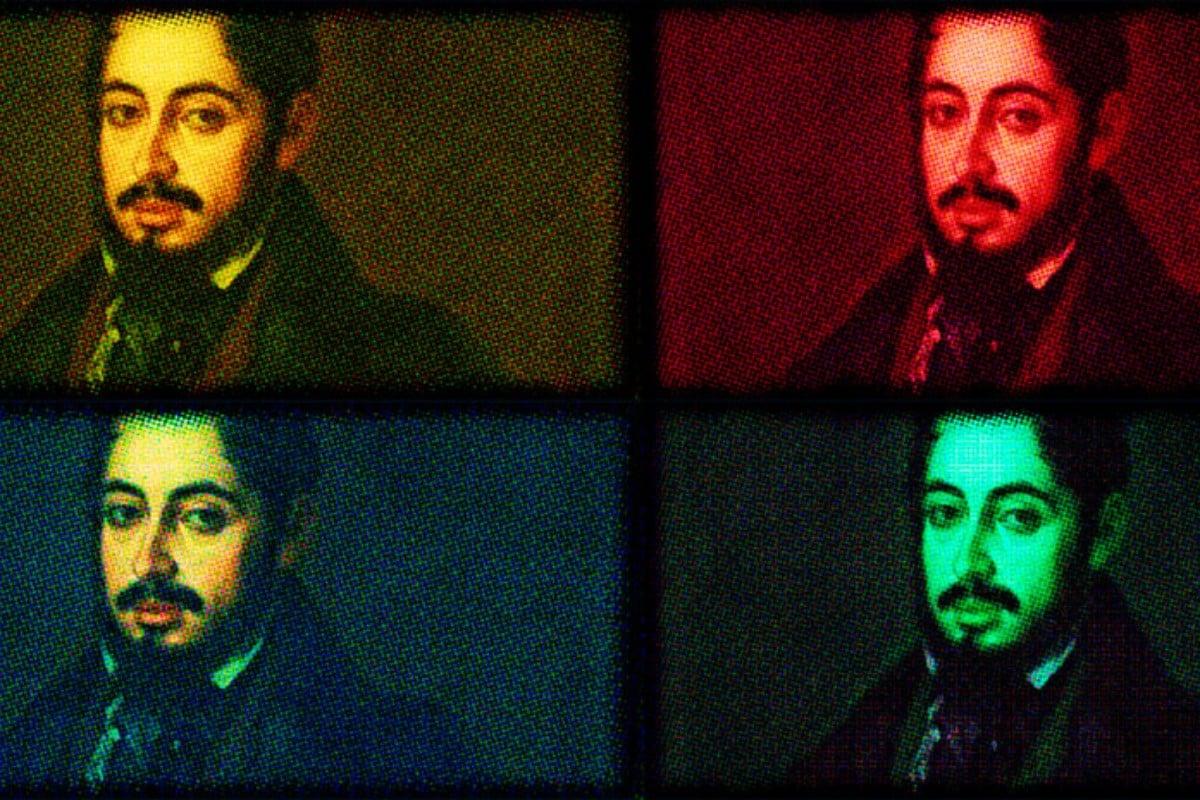

Entre los agraviados por este proceso de “memoria incompleta” se encuentra Gonzalo Fernández de la Mora y Mon, de cuyo nacimiento se cumplen cien años. ¿Quién fue Fernández de la Mora?. Decía Giovanni Papini, en una semblanza de Joseph de Maistre, que, en la vida intelectual y política, existen personajes más famosos que conocidos, de los que suele hablarse y escribirse sin tan siquiera ser oídos o leídos. Este es, en buena medida, el caso de Fernández de la Mora, cuyo nombre suele aparecer de vez en cuando en algún artículo periodístico o en la voz de un tertuliano televisivo o en textos de algún joven pseudohistoriador ganoso de fama en los mass media, que invocan, generalmente para rechazarlas, algunos de sus planteamientos, más en un sentido estereotipado y genérico que fruto de un conocimiento preciso de su pensamiento. De hecho, puede decirse que Fernández de la Mora es una de las figuras del pensamiento español más desconocidas. La razón de ello quizás sea, al menos en parte, el contenido de su obra, uno de cuyos principales ejes es el diagnóstico de las limitaciones de las democracias liberales. Y es que si por algo se ha caracterizado la cultura política en los últimos años ha sido por la idolatría con que se han asimilado ciertas prácticas y comportamientos que socavan los fundamentos del sistema demoliberal bajo la premisa de lo contrario. Cualquier crítica al funcionamiento del sistema ha sido considerada como una traición, y cualquier crítica al conjunto de los votantes o a la denominada “opinión pública”, o al sistema de partidos ha sido considerado anatema dentro de un discurso generalmente autocomplaciente forjado por la clase política o por los medios de comunicación a su servicio.

Nacido en Barcelona el 30 de abril de 1924, el contexto en el que se desarrolló su obra fue el de una época de plena secularización de la sociedad española, consecuencia del Concilio Vaticano II y del vertiginoso proceso de desarrollo económico a lo largo de los años sesenta y setenta del pasado siglo. La teología política tradicional fue incapaz de superar la crisis epistemológica, provocada por estos dos acontecimientos. Se limitó a repetir los viejos tópicos, cayendo en una inoperativa nostalgia de un tiempo periclitado definitivamente. Tradicionalismo, conservadurismo autoritario y falangismo se convirtieron progresivamente en tradiciones residuales en el seno de la derecha española, por su incapacidad de dar respuesta a los nuevos retos sociales y políticos. La obra de Gonzalo Fernández de la Mora supuso una respuesta a esa problemática. Su importancia histórica radica, a nuestro juicio, en la capacidad de plantear y conseguir teorizar una ruptura epistemológica en el seno del conservadurismo español, mediante la conversión de la perspectiva tradicional, que ya no resultaba operativa, en un conservadurismo renovado; lo que podríamos denominar una Aufklärung conservadora, basada en criterios verificables de raíz empírica y con objetivos de carácter secular, como el desarrollo económico y el perfeccionamiento técnico. Se trataba de lograr la reconciliación entre tradición y ciencia. Lo que se tradujo en un proyecto de modernización conservadora, que perseguía la preservación de los valores tradicionales —autoridad, jerarquía, orden, unidad nacional—, integrándolas en la modernidad científico-técnica. Como tendremos oportunidad de ver, la obra de Fernández de la Mora implicó la aceptación de la apuesta de Ortega y Gasset, a comienzos del siglo XX, por la “moral de la ciencia” frente a la perspectiva irracionalista y casticista defendida por Miguel de Unamuno.

Miembro de una familia de profunda raigambre católica y monárquica, Gonzalo Fernández de la Mora fue alumno del famoso Colegio del Pilar, de los Hermanos Maristas, y luego del Colegio del Apóstol Santiago, de los jesuitas, cuyos métodos pedagógicos, al igual que sus maestros, valoró muy positivamente Desde su juventud, se familiarizó, además, con el pensamiento tradicionalista de los maestros y miembros de Acción Española, en particular con Menéndez Pelayo y Ramiro de Maeztu, y luego con el Manuel García Morente converso al catolicismo y al hispanismo. En la Universidad, su formación filosófica fue predominantemente escolástica, con maestros como Juan Zaragüeta y Leopoldo-Eulogio Palacios. En los ambientes intelectuales y universitarios, pronto fue conocido como “el delfín de Acción Española”. No obstante, entre sus lecturas juveniles se encontraban autores, como José Ortega y Gasset, juzgados por un importante sector del catolicismo español como representantes del agnosticismo y de la heterodoxia religiosa. Su apoyo a la alternativa neomonárquica, actualizadora del legado de Acción Española, a través de la revista Arbor, no le impidió seguir manteniendo una permanente admiración hacia el legado orteguiano. Al lado de Ortega, su interés de centró en la figura y la obra de Xavier Zubiri. Y es que el filósofo vasco aunaba, en su pensamiento, la modernidad de los planteamientos de Heidegger, Ortega, el positivismo de Comte y la nueva física, con los valores tradicionales católicos. Durante su estancia en la República Federal Alemana, como diplomático, aprovecho para profundizar en sus lecturas filosóficas de Kant, Heidegger y de Husserl. Fernández de la Mora simpatizó más con la perspectiva fenomenológica que con la existencialista. Igualmente, tuvo oportunidad de conocer al célebre constitucionalista Carl Schmitt.

En un temprano estudio sobre Ramiro de Maeztu, Fernández de la Mora defendió una teoría pragmática y evolutiva de la tradición, a la que definió como “razón colectiva acumulada” y garantía del progreso social. Frente a la revolución, fruto del voluntarismo, propugnaba la “restauración”, que no supone el retorno a una situación pretérita, sino a un equilibrio entre tradición e innovación. En su primer libro de análisis filosófico y cultural, Ortega y el 98, aparecía ya el concepto de racionalización representada por el filósofo madrileño en el contexto de la cultura española, frente al irracionalismo y asistematismo de los noventayochistas. Y es que la antítesis de Ortega era, sin duda, Miguel de Unamuno, representante del irracionalismo casticista: “Aquel es pasión, arbitrariedad, lirismo, contradicción, impudor, energumenismo y casticismo. Éste razón, objetividad, exactitud, consecuencia, cautela, freno y europeización”. Al mismo tiempo, Fernández de la Mora, frente a sus críticos tradicionalistas, reivindicó Ortega para la derecha, porque se trataba, a su juicio, de un pensador político de “signo rotundamente conservador”.

No menos importante fue su labor de crítico de ideas en el diario ABC, desde 1963 a 1969. Estas críticas fueron publicadas posteriormente por la editorial Rialp, bajo el título de Pensamiento español. Con esta obra, Fernández de la Mora se convirtió en el máximo crítico de ideas del siglo XX español. En sus páginas, exaltó a los representantes de la racionalidad hispana, como Francisco Suárez, Feijóo, los ilustrados del siglo XVIII, Menéndez Pelayo, Eugenio D´Ors, Giner de los Ríos, Zeferino González, Ortega y Gasset, Amor Ruibal, Zubiri, Millán Puelles, etc. Sometió a crítica el krausismo, el noventayochismo —sobre todo, a Miguel de Unamuno—, las obras de Pi y Margall, Manuel Azaña, José Luis López Aranguren, Enrique Tierno Galván y Alfonso Sastre. Igualmente, rechazó a los representantes del tradicionalismo radical como Donoso Cortés, Quadrado, Marrero y Vallet de Goytisolo. Analizó la crisis del catolicismo tradicional. Y reivindicó y dio a conocer las obras de los intelectuales exiliados, como Cernuda, Ferrater Mora, Nicol, Guillermo de Torre, Madariaga, Sánchez Albornoz y Américo Castro.

Sin duda, su obra más conocida es El crepúsculo de las ideologías y su correlato Del Estado ideal al Estado de razón. Con frecuencia, se ha interpretado, por parte de una historiografía muy superficial, El crepúsculo de las ideologías, no sólo como un plagio de la obra del sociólogo norteamericano Daniel Bell, El fin de las ideologías, traducida al español en 1964 por la editorial Tecnos, sino como una mera legitimación de la élite tecnocrática que dirigía el Estado español desde finales de los años cincuenta. En realidad, se trata de una consecuencia lógica de los planteamientos anteriores de nuestro autor en torno a la necesaria racionalización de la vida política, social y cultural de la sociedad española. Es la aplicación de la moral de la ciencia a la realidad política, acorde con la nueva situación inaugurada por el Concilio Vaticano II y el proceso de desarrollo económico. Siguiendo la lógica racionalizadora, Fernández de la Mora aceptó, en El crepúsculo de las ideologías, la conciencia moderna, que era tanto como decir la racionalidad funcional que acepta el weberiano “desencanto del mundo” y con ello la fragmentación de cosmovisiones, la pérdida de la unidad religiosa y, sobre todo, la experiencia del relativismo. Siguiendo directamente a Augusto Comte, la historia aparecía como “el laboratorio del pathos al logos”. “Progreso” equivalía a sinónimo de racionalización de las diversas esferas de la realidad humana. Para Fernández de la Mora, las ideologías son lo que Vilfredo Pareto denominó “derivaciones”, es decir, filosofías políticas “popularizadas”, “patetizadas”, “simplicadas”. No obstante, nuestro autor distingue entre ideas e ideologías. Mientras que las primeras son el fundamento de la vida social y política, las segundas estaban siendo superadas por el proceso de “racionalización” que experimentaban las sociedades europeas tras el final de la segunda Guerra Mundial, con la edificación del Estado social keynesiano, “la interiorización de creencias”, es decir, la secularización; la emergencia de instituciones supranacionales, etc. En ese nuevo contexto, la legitimación de los sistemas políticos descansaba en la “eficacia” a la hora de lograr el orden, la justicia y el desarrollo. Y la dirección del Estado recaía en la nueva elite de “técnicos” y “expertos”, frente al ideólogo y al político profesional. Su fundamento intelectual no sería, como a veces se ha sostenido, la mera técnica, o la economía, sino la “ideocracia”, las “ideas rigurosas y exactas”, cuyo fundamento eran las aportaciones de las ciencias sociales y de la filosofía política. De esta manera, se asistía al tránsito del Estado ideal al Estado de razón. A su modo de ver, lo más aproximado a ese tipo-ideal en la circunstancia española era el régimen de Franco, al que denominó el “Estado de obras”, por su capacidad a la hora de modernizar la sociedad española. Sin embargo, el “Estado de razón” ha de ser conceptualizado kantianamente como una idea regulativa, que no se identifica necesariamente con un sistema político concreto, pues presupone e incluso se anticipa a cualquier sistema real, aunque sea como posibilidad objetiva de que se encarne en una sociedad histórica, al margen de la comunidad donde se ubica sea consciente de lo lejos que se encuentra aún de cumplir las exigencias para su logro. De ahí que pueda tener diversas concreciones históricas siempre que cumplan las garantías de orden, justicia y desarrollo.

Al mismo tiempo, Fernández de la Mora participó en la vida política activa. Junto a Laureano López Rodó fue coautor de los proyectos de Leyes Fundamentales y de la Ley Orgánica del Estado. Entre 1970 y 1973, ocupó la cartera de Obras Públicas en el gobierno presidido por Luis Carrero Blanco. Tras el asesinato del almirante, defendió la continuidad “perfectiva” del régimen y su “rearme intelectual”. Muerto Franco, fue uno de los fundadores, junto a Manuel Fraga y otros, de Alianza Popular. Al contrario del líder aliancista, se mostró contrario al contenido del texto constitucional de 1978, por su carácter partitocrático, la inclusión del término “nacionalidades” y la reducción de los poderes de la institución monárquica a lo meramente simbólico. Tras su ruptura con Alianza Popular, fundó, con Federico Silva Muñoz, el partido Derecha Democrática Española, cuyo fracaso le hizo abandonar la vida política activa.

Desde entonces, se dedicó casi en exclusiva a la reflexión filosófico-política. En 1977, había publicado La partitocracia, en cuyas páginas sometió a crítica la dialéctica inherente al Estado liberal contemporáneo, a partir de la sociología elitista de Pareto, Mosca, Michels, Schumpeter y Aron. La evolución del régimen liberal clásico hacia la denominada democracia de masas llevaba consigo una mayor oligarquización de los sistemas políticos contemporáneos y el consiguiente ascenso de la partitocracia. El punto esencial se concretaba en que el control decisivo de la vida política pasaba de los parlamentos a la élite de los partidos políticos. El triunfo de la partitocracia llevaba consigo la autodestrucción del sistema demoliberal, ya que anulaba la división de poderes, la dialéctica parlamentaria, la autodeterminación de los electores e incluso el gobierno de la mayoría.

Pasados los años, pudo aplicar su esquema analítico al régimen del 78 en otro de sus libros, Los errores del cambio, cuya primera edición data de 1986. Su balance era fundamentalmente negativo, salvo en su forma pacífica de instauración. A nivel socioeconómico, se caracterizó por el estancamiento de la economía nacional, la descapitalización empresarial y el paro estructural. A nivel político, por la hegemonía indiscutible de la partitocracia, que había colonizado el conjunto de las instituciones. A nivel cultural, por el crecimiento de la contracultura, el feísmo y la inversión de valores, la agresión generalizada a los valores religiosos y patrióticos. Y, por último, a nivel de la cohesión nacional, el triunfo de los particularismos nacionalistas y la progresiva “desnacionalización “ de España. Sin embargo, no se limitó a la denuncia, y propuso una serie de correctivos a la partitocracia: garantías a la independencia de los distintos poderes, democratización interna y transparencia de los partidos políticos, ruptura del monopolio partitocrático de la representación política, facilitando las candidaturas independientes, prohibición de la disciplina de partido y asegurando el voto secreto en todas las asambleas, representación de intereses sociales, recurso al referéndum, circunscripciones electorales unipersonales o listas abiertas, y fiscalización de los miembros de la clase política.

Fernández de la Mora fue más lejos en su rechazo y crítica de la mentalidad dominante, sobre todo del igualitarismo. En su nueva obra, La envidia igualitaria, escrita y publicada en plena hegemonía socialista, sostuvo que el igualitarismo no era más que una “derivación” fruto de la envidia hacia las superioridades innatas. La desigualdad, como demostraba la sociobiología de Edward Wilson, no sólo era necesaria para el normal funcionamiento de las sociedades, sino para garantizar el “impulso a la autorrealización”, “que es el más noble del hombre y el motor más poderoso”. Contra igualitarismo, meritocracia.

En octubre de 1983, Fernández de la Mora fue fundador y director de la revista Razón Española, en cuyas páginas colaboraron autores como Antonio Millán Puelles, José García Nieto, Luis Suárez, Jesús Fueyo, Juan Velarde, Vintila Horia, Dalmacio Negro Pavón, Vicente Palacio Atard, Álvaro D´Ors, José Javier Esparza, Aquilino Duque, etc. En las páginas de la revista, Fernández de la Mora desarrolló los fundamentos de su filosofía “razonalista”. El razonalismo no era un racionalismo abstracto, porque arrancaba del hecho de la existencia de “dosis inmensas de irracionalismo en el comportamiento humano”; pero defendía que la razón ha de ser la que debe dominar “las pasiones y la veleidad”. El razonalismo partía de la base de la existencia de entes incognoscibles como el “ser por sí” o “la cosa en sí”, que nunca podrían reconocerse plenamente, ya que siempre conocemos las cosas “en nosotros”. “La cosa en sí es irracional porque se encuentra allende de la razón”. El razonalismo partía del hecho de la evolución; el suyo es una especie de materialismo emergentista o de “evolución creadora”. Una interpretación de la realidad y del Universo que no se oponía necesariamente, por principio, al teísmo, pero que, desde el punto de vista humano, “ennoblece todo lo real puesto que nuestro supremo atributo, la razón, estaría ya incoado en las ondas originarias y, aunque son actualizadas, estaría de modo potencial, en cuanto literalmente nos ha precedido”. La razón no habría sido infundada de súbito, sino que vendría de lejos, algo que implicaba un cierto, aunque atenuado, optimismo con respecto a las posibilidades del ser humano: “No seríamos el término del Universo, sino un momento de la naturaleza en su dinamismo, impredecible para nosotros”. Frente al idealismo, el razonalismo estaba ligado a un realismo epistemológico. La realidad es anterior al acto de conocimiento, y, en ese sentido, el error fundamental del idealismo es pretender “crear la realidad”. A ese respecto, la “verdad” podía definirse como “la concordancia, no la identidad, entre el pensamiento y las cosas”; pero no pasivamente a través de los sentidos, sino “activamente mediante raciocinios cada vez más fundados y sistemáticos. El razonalismo era incompatible con el fundamentalismo religioso y político, puesto que tenía como base la curiosidad y la duda. La razón no exigía escepticismo, pero excluía “la certeza global y definitiva”. Dios resulta incognoscible “en la medida en que está más allá de la razón; nuestro conocimiento de la divinidad es aproximativo y analógico”. El razonalismo implicaba, a nivel político, un claro rechazo de las utopías y la preeminencia de la legitimidad de ejercicio sobre la de origen. En el plano económico, rechazaba no sólo el socialismo, sino el intervencionismo económico característico del modelo keynesiano, que Fernández de la Mora había aceptado en El crepúsculo de las ideologías. Si el modelo soviético había perecido víctima de sus propias contradicciones, el Estado benefactor, como había demostrado Friedrich Hayek, tenía efectos perversos económicos y sociales, porque desincentivaba el trabajo; provocaba estancamiento e inflación; y disminuía la productividad. Su modelo era neoliberal.

El razonalismo lleva implícito una antropología de carácter abiertamente pesimista, que Fernández de la Mora desarrolló en su libro El hombre en desazón, en cuyas páginas puede verse la impronta de Ortega y Gasset, Schopenhauer, Gehlen y Zubiri. El ser humano es presentado como un ser indigente, cuya vida en la tierra era “una frustración esencial”; de ahí su permanente desazón. El hombre se hace a sí mismo, precisamente porque en él todo es inacabado e imperfecto. Nada tiene sentido en su vida, que se mueve entre la perplejidad, la finitud, y la banalidad. Por ello, ha de compenetrarse en una tarea que oriente su conducta. Decidirse por un proyecto de vida es lo único que podía ponerle a salvo de una total desolación. Su esencial indigencia se muestra en las consecuencias de los instintos fundamentales propios de su naturaleza: la autoconservación, la sexualidad, la agresividad y la mentira. En el fondo, el único asidero frente a tanta perplejidad no es otro que la búsqueda del bien de la especie: “Los preceptos de la moral y, consecuentemente, del Derecho, se fundamenta en el bien de la especie”. En esta obra, la presencia del factor religioso brilla por su ausencia significativa. En el mejor de los casos, la religión viene a ser un recurso ante la radical indigencia humana, el anhelo de inmortalidad, la búsqueda de un sentido último a la vida.

En su última obra, Sobre la felicidad, sostuvo que la ética razonalista se encontraba muy próxima al estoicismo. Y que la felicidad sólo podría lograrse, en la medida de lo posible, mediante el control de los instintos por parte de la razón.

Prácticamente con la pluma en la mano, Gonzalo Fernández de la Mora falleció en Madrid el 10 de febrero de 2002.

Sin duda, Fernández de la Mora ha sido el intelectual conservador español más destacado de la segunda mitad del siglo XX. Incluso, podemos ir más lejos en su valoración y afirmar que fue el último pensador de la derecha española contemporánea. El único capaz de reflexionar sobre los fundamentos teóricos y epistemológicos de un conservadurismo renovado, y que intentó dar respuestas alternativas a los nuevos retos políticos y sociales sin caer en las viejas fórmulas o en el conformismo inane. Su pensamiento se caracteriza por la profundidad y la capacidad de generar nuevas problemáticas. Por ello, como denunciamos al principio, la izquierda mediática lo marginó; y seguramente la derecha oficial no lo entendió o lo consideró excesivamente radical e innovador. Pese al vigor de su pensamiento y a su capacidad crítica, incluso profética, ya que muchos de sus diagnósticos sobre el régimen del 78 se han cumplido, Fernández de la Mora puede ser definido, al modo maquiaveliano, como un “profeta desarmado”, porque no contó con ninguna fuerza política efectiva a la hora de recoger sus denuncias y llevar a cabo su proyecto. Por todo ello, Gonzalo Fernández de la Mora, a los cien años de su nacimiento, es un pensador a rescatar. Y es que en su obra, como hemos señalado, existe un caudal de ideas y de estímulos que esperan nuevas apreciaciones y un aprovechamiento compatible con el pensar inteligente de las nuevas generaciones.