Ahí sigue, entre nosotros, la España negra, la de cerrado y Casas del Pueblo, la machadiana y pertinaz “España inferior” que jalea espasmódica al Doctor –el de la revolución legal, la amnistía y la alta traición a los perennes intereses nacionales–. La España en bragas del Secreto de Victoria y la escatológica media España que lleva clavado en la solapa de la americana el ojete de colores de la Agenda 2030. La de la fisonomía bóvida y brutal de los espoliques ministeriales de “vida buscona”.

Elevo el tiro, buenamente, para dar enseguida razón de este artículo, conmemorativo del centenario de Gonzalo Fernández de la Mora: es negra la España del pathos, la de las “masas encefálicas” –añorado Aquilino Duque– y su Nicolasa, con sus “nacionalidades”, su título VIII y sus politicantes autrohúngaros. La del suicidio asistido, el invierno demográfico, el forzado reemplazo y el fermento “pluralista”, “multicultural” e “interreligioso” de la guerra civil –Covadonga, pero también Las Hurdes, caen ahora en el vecindario olvidado de Las Norias de Daza, “orgullo de España” podría escribir Unamuno, como ya dijera de los hurdanos hace cien años–. La España que, en su indiferencia analfabeta, ya no es católica –allá el negociado episcopal si pierde a alguno de los que le dieron–, ni siquiera anticlerical –donde está el peligro, se cría también, ¡ay!, aquello que nos salva–, pero que se abraza a las religiones políticas bestiales, enervado aparentemente el “islam del siglo XX”, el marxismo-leninismo homicida. La del déficit público soviético y la gravosa deuda perpetua; la de la picaresca que parasita las administraciones públicas y su reverso, el tormento fiscal; la del paro encubierto a la cubana y la “paguita” venezolana y la de la inmolación de la “decencia común” del trabajador y del autónomo, la que condena a muerte a la honrada y beata vida campesina. Negra es también la España convertida en objeto de la política internacional, gibraltarizada y marroquinizada, que no puede designar a sus enemigos, sino que estos le vienen dados por las soberanías anglosajonas, precisamente por “Los Atlánticos”, como en una españolada. La del Estado desmantelado en la almoneda parlamentaria, una dictadura partitocrática, pero innominada, en la que cunde la “lepra de la legalidad” y no hay mes en el que no paran sus señorías un dromedario, que es un caballo diseñado por el voto colegiado mayoritario de los diputados que mejor representan a nuestros demonios familiares. La España invertebrada para la que, en suma, se agotan los tónicos y revulsivos… pero a la que amamos porque la quisiéramos mejor de lo que ahora es. No otra cosa, solo mejor; no más progresista, verde y sostenible, feminista y abortera, “descolonizada” en su imaginario y sometida en su alma, sino más ella, resistiendo, perseverando en su ser: una España hispanoamericana todavía admirable, contemplada con el mismo espíritu contradictorio –orgulloso y crítico– de “El tema de España”, de Miguel d’Ors, cuya “sangre se avergüenza de haberle sido infiel a tanta España” [“palabras de Cervantes, Machado, Garcilaso”], pero que enrojece “como el Etna, ya basta, ni hablar de seguir siendo parte de este sainete”.

En prólogo a la tercera edición (1979) de su Ortega y el 98, un luminoso ensayo de 1962, vislumbraba Gonzalo Fernández de la Mora el regreso pendular de esa España negra, la media nación silvestre que se odia a sí misma pero que quiere descuajar a la otra media y que, por tanto, no parece abusivo denominar “La antiespaña”: “Reaparecen […] el patriomasoquismo, el repudio del pasado, la desilusión, el amor amargo, la chabacanería, la retórica mendaz, el fulanismo, los tópicos ideológicos y la balcanización del alma y del cuerpo patrios”. ¿Don de profecía? No, realismo político: la imaginación del desastre. Todo eso que apunta lapidariamente Fernández de la Mora ha pasado ya antes y pasa después. Más que saberlo, resulta que lo ve.

Unos años más tarde, solo un lustro, mediados los años ochenta del siglo pasado, los del corruptor socialismo triunfante y la voladura definitiva del antiguo régimen, el mismo escritor levanta acta de la ola de conformismo y cobardía cívica que explica el achatamiento nacional, la hiperpolitización –pródromo de la anarquía y el subdesarrollo económicos– y la destrucción del Estado de derecho. No pasa el tiempo, desde luego, al menos eso creo yo, por Los errores del cambio (1986), título de ese diagnóstico inapelable de la involución del régimen político español del 78 y su giro, durante más de medio siglo, hacia un sistema hoy ya más opresivo que represivo –distinción sustancial, por cierto, como la implícita en los “termómetros” político y religioso de Donoso Cortés: represión y opresión resultan inversamente proporcionales, solía decir Julien Freund, de modo que cuando se relaja o neutraliza la primera, la segunda aumenta exponencialmente, revelándose instrumento de un Estado bestial (confinamiento forzoso, etc.), aunque formalmente ese Estado se autoproclame permisivo (reconocimiento, entre otros perturbadores “derechos fundamentales”, de unos ignotos “derechos sexuales”, etc.).

Dada la “sahariana atonía cultural” de la España actual –son palabras suyas–, a cuyo lado es el “páramo cultural franquista” una alucinación sin fundamento, cabe preguntarse de quién es esa minerva fría, crítica, razonadora y constante, hasta cierto punto exótica en un país más bien proclive al exceso retórico, al estéril desahogo intelectual, a la justificación ideológica y al chaqueteo. En realidad, interesa también, muchísimo, saber de dónde viene –de qué país y de qué mundo– ese tipo humano estadísticamente posible, pero poco probable ya en España desde hace tiempo, “comprometido [solo] con la verdad y con el decoro”; conocer de qué España desciende este hombre.

Una España en la que “también habitan la verdad y la grandeza” no puede ser la misma patria desfigurada de la que él se duele viéndola declinar ya desde finales de los años 70, coincidiendo con su personal condena al ostracismo. Pena esta que, por cierto, Fernández de la Mora desprecia olímpicamente: “Soy un escritor que, tras esfuerzos herculinos, hace años que conquistó el raro privilegio de no necesitar, ni desear nada de quienes en poco o mucho participan de la soberanía; ni siquiera que le hagan justicia intelectual”.

Conviene, sin embargo, evocar la claridad de su inteligencia y el aticismo de su prosa, recordar su obra e invitar a la lectura de sus magníficos libros, de todos sin excepción, meditar sobre su España, nación aparentemente desrealizada, y sobre el Estado al que sirvió, sometido desde hace años a un intenso proceso de emasculación –del poder judicial y, en particular, de la corona, antes “motor del cambio” y ahora “coartada” de lo mismo–, para que no pase desapercibido el centenario de su nacimiento. Pero, sobre todo, para señalar en su trayectoria intelectual algunos pasajes memorables de la etopeya de los hispanos del siglo pasado. En realidad, somos nosotros los necesitados, es a nosotros a quienes nos urge hacerle justicia intelectual y no escamotear su nombre entre la calderilla cultural de la Segunda Restauración (o, según las cuentas, la Tercera, poco importa).

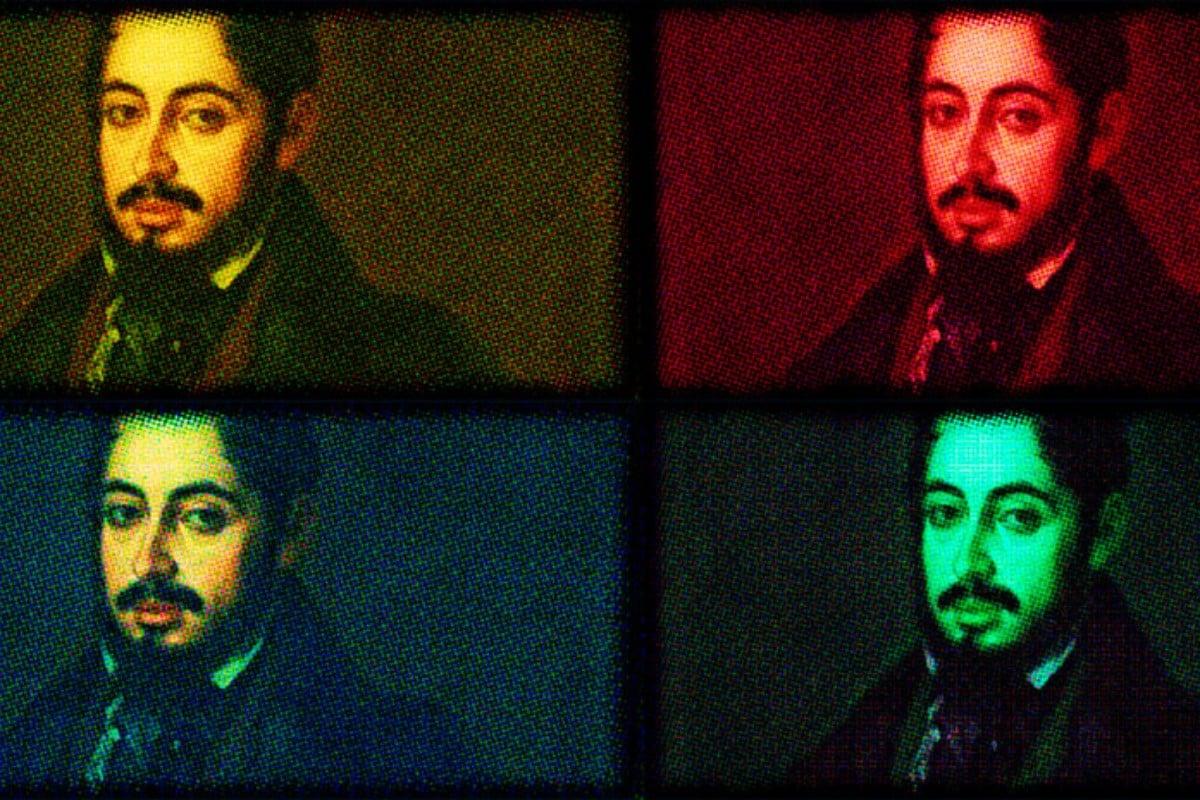

Gonzalo Fernández de la Mora, español de Barcelona nacido en 1924, estudia derecho y filosofía en una universidad, la Central, de la que se espera, ante todo, la elevación del tono nacional, que sea guía o referente de una España que, después de la guerra, imperativamente, tiene que hacer un esfuerzo colosal para alcanzar su propio nivel, el que orgullosamente le corresponde. Así habrá de ser en apenas veinte años, pues a la vista de cualquiera están los resultados de aquella modesta y abnegada Atenas (aunque podría, no generalizo; hablo solo, con la modestia debida, de mi campo de estudio), sin necesidad de someter su haber a un severo escrutinio comparativo del que, paradójicamente, no saldrían bien paradas las universidades estatales actuales, Esparta pretenciosa, despeñadas en la burocracia que devora sus esfuerzos mejores y pedisecuas de las modas extranjeras banderizas, abocadas a una función subalterna de la “ciencia en inglés”, como nunca tuvo antes y, mucho menos, en las décadas de 1950 y 1960.

A la relativamente desvencijada y pobre universidad estatal de la Restauración (con diez establecimientos), dotada parvamente con unas pocas colecciones de revistas y unas bibliotecas escuálidas, pero en la que se crían espíritus egregios como Santiago Ramón y Cajal, le llega un Nobel de medicina en 1906. A la universidad posfranquista y, lamentablemente, antifranquista de las generaciones mejor-preparadas-de-la-historia (con cincuenta establecimientos, más que plazas de toros de tercera), intervenida por la peor clase política desde la Segunda República, tonel de las Danaides que consume presupuestos estratosféricos, no le ha alcanzado ni uno todavía. Ahí tenemos el cacareado “retorno” legitimador de la inversión pública, a veces tendencialmente igual a cero. Rodrigo Fernández-Carvajal, coetáneo de Fernández de la Mora, escribe en su hermosa meditación sobre la universidad (Retorno de la Universidad a su esencia, 1994): Inopem me copia fecit. La riqueza ha hecho pobre a la universidad.Don Gonzalo, por cierto, había descartado preparar cátedras (de Filosofía del Derecho): convencido de que no necesitaba del estrado para escribir, pero, sobre todo, para “estudiar”, su más auténtica faena vital, opta por la carrera diplomática.

Fernández de la Mora, apremiado por sus lecturas de José Ortega y Gasset, frecuentado apasionadamente desde muy joven, se siente interpelado por el “O se hace literatura o se hace precisión o se calla uno” dirigido a Ramiro de Maeztu. En cierto modo, en cada una de sus páginas, en cada uno de sus libros, desde los primeros –las novelas Paradoja (1944) y Laina (1944, pero 1994)–, hasta los últimos –un tratado sistemático Sobre la felicidad (2001) y el inédito de sus “pliegos razonalistas”, El búho de Minerva (anunciado desde 1997)–, libran un combate, “a brazo partido”, dos hombres, uno “pasional y romántico”, otro “frío y lógico”: Parsifal contra Nobel. En realidad, la lucha es desigual y el resultado, predeterminado, se anticipa fácilmente, pues él mismo confiesa en Laina que las páginas de sus novelas “son el descanso de un hombre ambicioso de tareas más ónticas que las de crear un estilo”. Frente al hedonismo vitando –un escapismo juvenil que es “demagogia patética” en el hombre adulto–, no solo el concepto, sino algo inefable como la dicha, según reza en el último pasaje de Sobre la felicidad, constituye también “una laboriosa conquista del logos”. Habla del esfuerzo y del constante laboreo un hombre que declara, a redropelo, tal vez en sus memorias, Rio arriba (1995), “trabajar mucho y gastar poco”, una forma de estar en el mundo, una disciplina que haría pensar en las cavilaciones de Max Weber sobre la ascesis protestante y el espíritu del capitalismo.

Una estación importante para esa “conquista del logos” es el lenguaje. Pues “la palabra sigue al espíritu”. La prosa del antirromántico Fernández de la Mora es pura voluntad de estilo aplicada a hacer inteligible la realidad sometiéndose a ella. Por eso, imaginar es lo espontáneo y razonar lo difícil: “Lo imaginario es asequible [y] lo real, arduo”.

Nunca ha ocultado sus modelos: Azorín, Gabriel Miró y Valle-Inclán. Y siempre Ortega y Gasset, un “salto en el logos”. Todos ellos, por cierto, arquetipos literarios en los que se inspira su generación y la inmediatamente anterior. Para don Gonzalo, como para Azorín, el problema capital de la literatura es el adjetivo. Fernández de la Mora los elige a conciencia, comunes o desusados, para darle a sus textos una belleza austera y levantina. Laina, por ejemplo, arquetipo femenino bastante dorsiano –la casta Laina tiene algo La Ben plantada, pero también de Gualba, la de mil veus–, es como un paseo azoriniano por Toledo en Una hora de España. A veces, sin embargo, centellea en la frase cincelada un inopinado barroquismo que nos sorprende cuando el adjetivo queda en un segundo plano. Así, de Xavier Zubiri dice que es un “refulgente aerolito venido de un distante espacio pluridimensional” y de Ortega y Gasset que es el “vértice geodésico de la planimetría espiritual de España”.

Por otro lado, “el lenguaje [no solo] da la medida intelectual de los individuos [, sino también de] los grupos”, por eso, su degradación es un signo inequívoco de declive social en general y político en particular. “¿Dónde están [en los años 1980] los estilistas como Azorín, Miró y Valle-Inclán?”, pregunta en Los errores del cambio. El lenguaje chabacano, poblado de “pliocénicas interjecciones”, resulta semánticamente limitado y desabrido, presentándose generalmente acompañado del “mal estilo”. Este va del “desgaire, el abandono y la vulgaridad [hasta] el horterismo extensamente renacido en la nueva clase privilegiada”.

La poderosa mente analítica de Fernández de la Mora persigue el “aumento del espesor racional” de la vida, particularmente de la vida política nacional, porque la filosofía política no tiene patria, pero los filósofos políticos sí que la tienen. Su obra despliega un muestrario sensacional de los más variados saberes: derecho público, ciencia política, sociología, historia política, filosofía política y antropología. En cierto modo, don Gonzalo ha sido un cultivador eximio de las que en Alemania se denominan Staatswissenschaften y en España Derecho Político, una saber enciclopédico desahuciado por la inesciencia venciblemente errónea de los constitucionalistas.

Cuantitativamente predomina en su bibliografía lo que el autor llama “historia crítica del espíritu”, dependiente de una “tabla axiológica”, de una mundovisión, contrapuesta a la “historia perpleja del espíritu”, es decir, una historia “sin crítica y sin cabal toma de posición conceptual”. Por mencionar solo los libros: Maeztu y la teoría de la revolución (1956), Ortega y el 98, La envidia igualitaria (1984), Los teóricos izquierdistas de la democracia orgánica (1985) y Filósofos españoles del siglo XX (1987). Pero la misma atención merecen sus otros registros científicos. El ensayo filosófico: El hombre en desazón (1997) y Sobre la felicidad. La sociología política de alto bordo: La partitocracia (1977). Y la metapolítica: El crespúsculo de las ideologías (1965) y Del Estado ideal al Estado de razón (1972), su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Inclasificable sería El Estado de obras (1975), libro misceláneo con vetas de sociología política, de teoría de la constitución e historia política. Y unos doscientos trabajos más entre prólogos, artículos y opúsculos de los que yo destacaría La quiebra de la razón de Estado (1952), D’Ors ante el Estado (1981), “La oligarquía, forma trascendental de gobierno” (1976) y un puñado más sobre Carl Schmitt, Oswald Spengler o Althusio y, por supuesto, sobre Francisco Franco –a quien no repudia, sino que, en la distancia y con datos empíricos, considera el estadista español de más porte desde Felipe II–, sobre la estructura del Estado de las Leyes Fundamentales y sobre la política exterior de España. Más las tres mil páginas de “crítica de pensamiento”, recogidas en los siete tomos de Pensamiento español (1964-1970) y los cientos de notas y reseñas, muchas veces con pseudónimo, publicadas en Razón Española, una revista de pensamiento entre las más importantes de la vida intelectual española del siglo XX, asilo durante muchos años de la inteligencia política del exilio interior. Razón Española, no es solo una revista que desde su fundación se propone “no abdicar” intelectualmente del “franquismo”, es decir, de un fragmento de la historia total de España, ya que sus páginas registran, además, el intento más serio de hispanizar el liberalismo y el conservadurismo foráneos en nuestro último medio siglo de vida cultural.

Pero la obra de Fernández de la Mora no orbita en el vacío, no es un hiato intelectual, ni un salto cuántico del logos hispánico. Su vocación no se entiende sin la circunstancia que la envuelve, una circunstancia política por él reabsorbida y que en el prólogo de El crepúsculo de las ideologías nos deja este pasaje de una España cenital, la de su propia madurez política e intelectual: “España está en buena forma física. Se desanquilosan las urbes y brota por doquier la corteza peninsular […] Un mar de jóvenes injertos verdea sobre el nudoso patrón vernáculo. Es la hora de intentar el trasplante espiritual de esta germinación renovadora. La coyuntura es, exactamente, la antípoda de la noventayochista. Entonces la derrota y la desesperación nublaron el raciocinio […] Ganivet, Unamuno, Baroja fueron una explosión sentimental y romántica: no un argumento frío, sino una voz patética. Lo que ahora necesitamos es la suareciana racionalización”.

La biografía de don Gonzalo forma parte de modo eminente de la historia intelectual de esa España del logos, frente a la que se bate en retirada la España negra, cuya sombra nociva se ha proyectado desde el siglo XIX, “una marisma”: atravesarla y salir del pozo de su segundo tercio, escribe, “nos costó el imperio”. Vinieron después el 98 y Ortega (la generación del 14), pero sobre todo Menéndez Pelayo y la generación del 36. Decía Maeztu en Hacia otra España (1899) que la nación no necesitaba ni partidos, ni ideales democráticos, ni estados constituyentes para impulsar el desarrollo de la meseta castellana, sino bancos, sindicatos y libre concurrencia. La España invertebrada “necesita canales, fábricas, correteras, vías férreas, no constituciones”. Tomó buena nota de ello Fernández de la Mora, ministro de Obras Públicas e impulsor de grandes infraestructuras viarias e hidráulicas. ¿Habrá sido esa iluminación de Maeztu la misión histórica de la dictadura franquista, una “dictadura constituyente de desarrollo” (Fernández-Carvajal dixit)? Pues “hay dictaduras emancipadoras de la mente, como hay democracias que esterilizan y oprimen porque estabilizan al nivel plebeyo” (tomado de Ortega y el 98).

A vertebrar culturalmente esa España de la posguerra contribuyeron decisivamente dos “promociones” de españoles (Fernández de la Mora descreía de las “generaciones”), la de los “juristas del 27”, la de Francisco Javier Conde, y la que le sigue, la de don Gonzalo, la de los “hermanos menores de los alféreces provisionales”. Dos grupos humanos egregios y vocacionalmente compactos que resisten la comparación con los juristas y escritores políticos de nuestro Siglo de Oro. De hecho, el periodo que va de 1935 y 1969 bien pudiera considerarse un “cuarto de siglo de oro”. El tiempo, que filtra lo esencial, lo atestiguará. Dentro de no mucho tiempo, cuando se olvide el nombre de los insignificantes intelectuales patentados de la actual restauración borbónica, perros guardianes de la damnatio memoriae, la obra de esos españoles será reconocida. Ya lo está siendo.

En cualquier caso, los libros de uno de ellos, Gonzalo Fernández de la Mora, nos seguirán iluminando. Su política del logos, su concepción desmitificadora de la política, su visión instrumental del Estado (el “Estado de obras”, el “Estado de razón”) y su doctrina constitucional han de irradiar todavía, racionalizándola, nuestra “patetizada convivencia”.