“La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”

La primera pregunta que debería responder Trump en esta nueva campaña electoral es ¿cuál es el plan para evitar un nuevo fraude electoral como el que no se ha cansado de denunciar desde 2020? Urge hacerlo antes de intentar recabar más apoyos en una pugna que, atendiendo a sus propios argumentos, estaría destinada al fracaso.

De lo contrario, incurriría en eso que Curtis Yarvin denomina disipar la energía, un error estratégico que se paga con más años de predominio del rival, en este caso encarnado por la mezcla imprecisa de tiranía y nihilismo que empezó a perfeccionarse desde el 11-S; el nuevo consenso mundial.

Yarvin advierte que nuestra época está caracterizada por el cinismo y la distancia irónica, una apatía general debida a la falta de agencia del hombre de a pie ante poderes cada más fabulosos. Ello provoca que la energía política necesaria para producir un cambio sea un bien escaso. Cada iniciativa que no vaya destinada a aumentar o conservar esa energía está condenada al fracaso, y cada nueva derrota abunda en la mencionada apatía. Es un círculo vicioso, tanto más por cuanto provoca frustración y desengaño en el grupo social que representa la única esperanza de cambio futuro. Por eso cualquier acción que no favorezca o facilite una victoria futura malgasta la escasa energía presente y fortalece en la misma medida al régimen actual; alarga su vida útil.

La victoria electoral de Trump en 2016 dilapidó el capital político que atesoraba en medidas de escaso impacto en la estructura verdadera de poder, y la mejor muestra de que fortaleció a sus enemigos son las ventas de periódicos durante su mandato o las expulsiones de sus partidarios de la escena pública en foros como Twitter. Sin embargo, la prueba definitiva es que perdió el Gobierno en circunstancias muy cuestionables, que muchos de sus seguidores han sido perseguidos social y judicialmente, incluidos colaboradores muy cercanos de su administración, ¡incluido él mismo!, y no ha sido capaz de hacer nada al respecto. Su legado no le ha sobrevivido más allá de unos meses, y los «deplorables» viven hoy peor y están más señalados y perseguidos que en 2020.

Esa es una de las debilidades de la campaña de Trump. Su figura sigue provocando entusiasmo entre sus filas (y paralela aversión en los votantes demócratas), pero parte de su electorado está desengañado por el escaso rédito de cambios reales que supuso su presidencia. El rechazo al candidato demócrata no bastará para devolverle al Despacho Oval, y el camino de regreso a la Casa Blanca pasa por sobreponerse a una formidable red de obstáculos que se irán desenvolviendo a medida que sean necesarios. Veamos algunos de ellos con cierto detalle.

Por un lado están los 91 cargos distintos que se le imputan, y que van desde la conspiración para privar del voto hasta el fraude o el delito electoral, pasando por la retención intencional de información relativa a la seguridad nacional. Un rosario de acusaciones con un denominador común: no existirían si el acusado no fuese Donald Trump. Este campo de minas habrá de recorrerlo durante la campaña y con los grandes donantes o, lo que es lo mismo, con su propio partido en contra, aunque varias de sus cabezas visibles no se atrevan a exteriorizarlo por miedo a acabar igual de mal que Liz Cheney. La ex miembro de la Cámara de Representantes por Wyoming, tras votar a favor del impeachment al entonces presidente Trump, no sólo ha perdido su silla en el Congreso, sino que en las encuestas aparece concitando mayor rechazo que los candidatos demócratas entre los votantes de su propio partido.

Por otro lado, NBC News alertaba hace poco sobre el peligro de que Trump pudiera usar el ejército de manera «dictatorial» si regresa a la Casa Blanca, una forma poco sutil para justificar la formación de una coalición de legisladores o «grupos de interés público» para «contrarrestar» esas amenazas.

No es una estrategia nueva. Ya estaba en marcha con anterioridad a las elecciones de 2020, un plan B organizado en torno al Proyecto de Integridad de la Transición (TIP), iniciativa de planificación legal y estratégica para contrarrestar posibles resultados electorales adversos. ¿Adversos para quién? Para la democracia, obviamente.

El TIP involucraba a exfuncionarios de alto rango la Casa Blanca, periodistas o los inevitables miembros de think tanks, y estaba liderado por figuras como John Podesta, exjefe de campaña de Hilary Clinton que trabaja ahora para Biden, pero también a figuras mediáticas republicanas como Bill Kristol o David Frum, las suficientes como para poder declararse bipartidista. Allí se dedicaban, entre otras cosas, a simular escenarios de caos y violencia si Trump perdía las elecciones en 2020 y se negaba a conceder la victoria a la candidata demócrata.

El informe del TIP expresaba también su preocupación sobre la capacidad de Trump para iniciar investigaciones contra opositores, utilizar agencias de inteligencia para sembrar dudas sobre los resultados electorales, restringir las comunicaciones en internet o aprovechar la interferencia extranjera como pretexto para cuestionar la legitimidad electoral. Esto es: temía que Trump pudiera sentir la tentación de hacer lo que han estado haciendo ellos mismos desde 2016 en adelante.

Revolución de color americana

Matt Taibi, que es quien lo ha contado con más detalle, habla de una posible «revolución de color» en marcha en Estados Unidos, haciéndose eco de un artículo de M. B. Dougherty en National Review en el que se menciona un simulacro llevado a cabo por Podesta y otros asesores demócratas para determinar la estrategia en caso de una nueva victoria electoral de Trump en 2020.

Así, Podesta, que hacía de Joe Biden en el simulacro afirmó que su partido no le permitiría aceptar los resultados. “Alegando privación del derecho al voto”, escribe Smith, “él [Podesta haciendo de Biden] persuadió a los gobernadores de Wisconsin y Michigan para que enviaran electores pro-Biden al Colegio Electoral. En ese escenario, California, Oregón y Washington amenazaron con separarse de Estados Unidos si Trump asumía el cargo según lo planeado”.

Como vemos en las últimas semanas, este escenario previsto en el simulacro de 2020 también tiene su espejo en la actual rebelión legal de Texas ante la decisión del Tribunal Supremo que da por buena la autoridad del gobierno federal para retirar las concertinas que había colocado el estado para frenar la escalada migratoria, algo que en la práctica permite al presidente Biden dejar desprotegida su frontera con México.

El Proyecto de Integridad de la Transición es sólo uno de muchos grupos creados para evitar una supuesta deriva totalitaria de Trump, pero el hundimiento sin remedio de Joe Biden en las encuestas ha llevado a sus asesores a reforzar estas iniciativas. Su estrategia es tan simple como efectiva: en lugar de intentar vender como baza electoral una complicadísima defensa de su gestión, plantearán su campaña en términos de la salvación de la democracia. De ahí la necesidad de presentar al público a un Trump golpista en busca de revancha.

Para ello existen grupos como Democray Forward, dirigido por un exabogado de campaña de Hilary Clinton, o la organización que sirvió de incubadora al TIP, Protect Democracy, creada por dos exmiembros del gabinete legal de Obama, que cuenta con ingresos anuales por encima de los 13 millones de dólares y asesores como Anne Applebaum, Timothy Snyder o Steven Levitsky, coautor del libro How Democracies Die (Cómo Mueren las Democracias), autores imprescindibles en la estantería de las personas ilustradas y habituales del negociado de la salvación democrática. Uno de los principales donantes de esta organización es el magnate de LinkedIn Reid Hoffman, al que ya nos hemos referido aquí como impulsor de la carrera presidencial de Nikki Haley.

La lista de los clientes y asociados de Protect Democracy permite ver el paralelismo con la estrategia de otra organización, en este caso la Open Society de George Soros, para asesorar, proveer de fondos y coordinar a diversos grupos locales y estatales para impulsar reformas políticas de todo tipo, desde la abolición del colegio electoral o una política penitenciaria más laxa. Todos parecen seguir el mismo manual, lo que no es mucho aventurar si tenemos en cuenta que Norman Eisen, el responsable de su redacción, forma parte del mencionado TIP. El dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, lo siguió también al pie de la letra para invertir 350 millones de dólares en los estados en liza para, en palabras de la prensa independiente, salvar las elecciones de 2020.

Contra toda evidencia, ellos insisten en que ni siguen un manual ni están coordinados entre ellos, como ha confirmado a Matt Taibi una de las fundadoras del TIP, Rosa Brooks, que ni siquiera está segura de que exista un grupo como tal. Son «sólo varias personas y organizaciones que ocasionalmente se coordinan o que como mínimo tienen cosas en común, aunque a menudo ni siquiera eso». En suma, un grupo de muchachos con la mochila llena de sueños.

Que los miembros de estos grupos a menudo coincidan, que en su mayoría formen parte del entorno, cuando no directamente de la administración, de expresidentes o candidatos a la presidencia demócratas, que sus evaluaciones expertas sean omnipresentes en prensa en los medios afines y también en los supuestamente opuestos con un mensaje uniforme, o que cuenten con generosas financiaciones que pueden reconducirse a terminales del Partido Demócrata son meros indicios de una colusión que en este caso no puede afirmarse a la ligera.

Sea como fuere, y por economía de espacio, en adelante nos referiremos a este grupo de cuya existencia no tenemos constancia con el término Estado Profundo.

Este Estado Profundo es el que está detrás de la estrategia de persecución legal (el célebre lawfare) de Trump. También tiene en la diana a los llamados insurrectos del Capitolio, sin atender a las nuevas evidencias que desmontan el relato oficial sobre lo sucedido aquel fatídico 6 de enero, y también a todas aquellas personas o instituciones que puedan ayudar al neoyorquino a instalarse de nuevo en la Casa Blanca.

Si Hunter Biden desoye una citación del Congreso, impide que se haga a puerta cerrada o se presenta por sorpresa y se marcha en mitad del alegato de una interviniente, se deja correr; si Peter Navarro o Steve Bannon no comparecen tras una citación similar, se pide cárcel para ambos. Si uno de los asistentes a la manifestación del Capitolio pone los pies en la mesa de Nancy Pelosi, le sentencian a cuatro años y medio en la cárcel. Si un asistente se graba manteniendo relaciones sexuales en la sala de audiencias del Senado, se deja correr. Los ejemplos son numerosos.

Incluso han jugado con la posibilidad de impedir que Trump se presente a las elecciones en estados concretos, como Colorado o Maine, iniciativas con poco recorrido legal pero que contribuyen a apuntalar el relato de que la manifestación del Capitolio fue un acto de insurrección, un primer asalto fallido a la democracia que estaría por consumarse en una segunda administración de Trump.

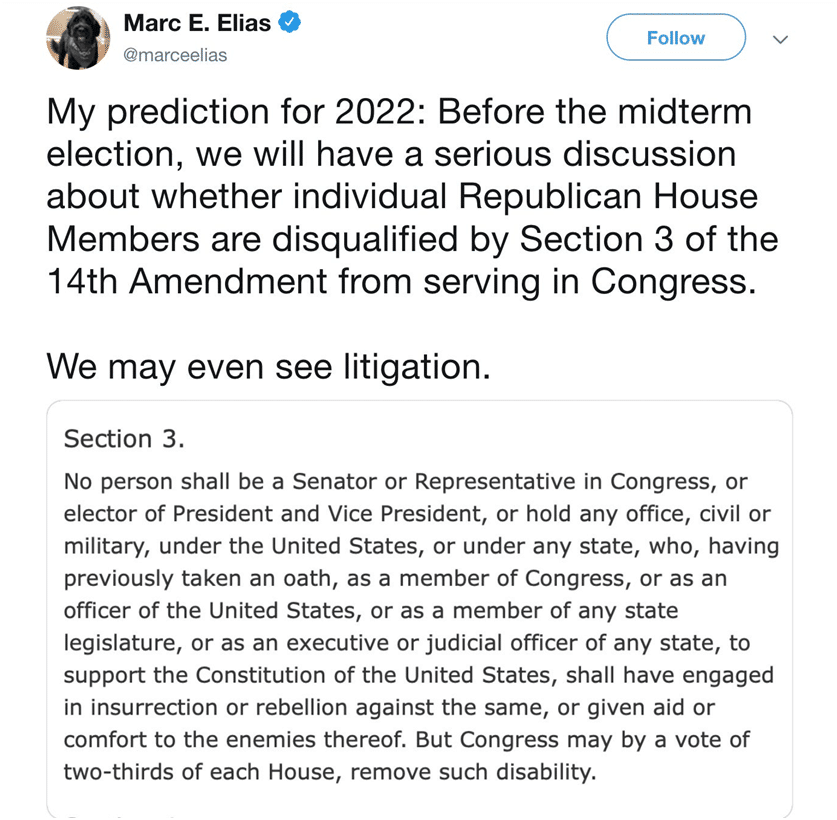

Así, Marc Elias, exabogado de campaña de Hilary Clinton que dirige Democracy Forward, insinuaba en un tuit ahora borrado y recuperado por Taibi la posibilidad de impedir la elección al Congreso de algunos representantes republicanos, en concreto los señalados como colaboradores de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio.

Hasta se ha llegado a publicar que Putin interfirió en las elecciones de 2020 para asegurar la reelección de Trump, esta vez sin éxito, posiblemente gracias a esta red de iniciativas destinadas a salvar la democracia.

Por asombroso que resulte, para 2024 los paladines de las elecciones libres han diseñado un escenario en el que la única prueba válida y definitiva de que existe la democracia en América radica en que Trump no gane las elecciones. Cualquier escenario que incluya su victoria supondría un golpe para esa democracia que dicen defender.

Todas estas narrativas en curso son en mi opinión planes accesorios para el caso de que fallase el principal, que no creo que pase por impedir directamente que Donald Trump se presente a las elecciones, sino por una desgaste progresivo que logre distraer su atención mientras se aseguran de controlar los poco más de 100.000 votos que finalmente decidirán quién ocupa la Casa Blanca a partir de 2025.

Como en una de esas películas en que se ha puesto precio a la cabeza del protagonista, y a su alrededor empiezan a concentrarse la flor y nata de los mercenarios a sueldo, la carrera presidencial cuenta con tantas iniciativas destinadas a impedir la victoria de Trump que sería imposible resumirlas todas en un artículo.

Esta misma semana, sin ir más lejos, hemos conocido por el representante de Ohio en el Congreso Jim Jordan que se coaccionó a Amazon para retirar o reducir la visibilidad de libros contrarios a las vacunas porque el contenido «disgustaba a la Casa Blanca de Biden» y generaba críticas por parte de medios conservadores.

Sin embargo, merece la pena que resaltemos una más, pues tiene un precedente significativo.

El tercer hombre

En 1992, el presidente Bush buscaba la reelección frente al joven gobernador de Arkansas, el carismático Bill Clinton. Importantes figuras del Partido Republicano con aspiraciones presidenciales, como el gobernador de Nueva York Mario Cuomo (el padre de Andrew y Chris), no se atrevieron a dar el paso y desafiar a un presidente que venía de ganar la Guerra del Golfo con unos índices de aprobación medios del 61% durante todo su mandato y picos de hasta el 89%.

Sólo un candidato crítico con su partido y sin muchas posibilidades reales de ganar, a pesar de su honroso segundo puesto en las primarias de New Hampshire, Pat Buchanan (con una campaña titulada por cierto Make America First Again) estuvo dispuesto a desafiarle.

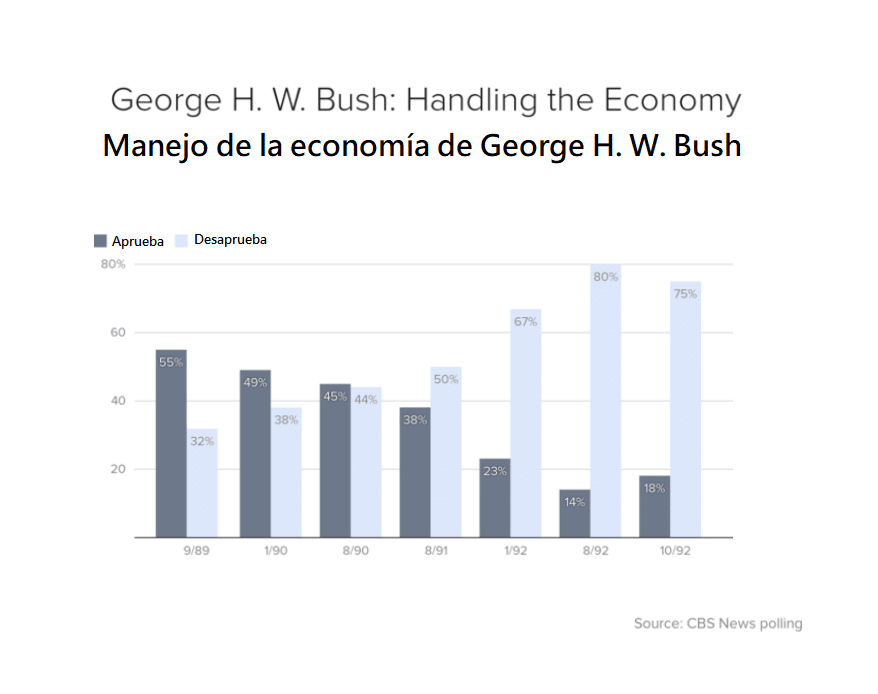

A pesar de unos resultados menos que discretos, pues no logró apuntarse ninguna victoria en las primarias, se mantuvo hasta el final. La suya era una oposición por motivos ideológicos que le llevarían a dejar el partido años después, pero, a los efectos que nos interesan, fue un candidato que mantuvo el pulso hasta la nominación con una campaña dedicada a resaltar, entre otras, las debilidades de Bush en términos económicos. El presidente había incumplido su promesa de no subir los impuestos, lo que en un entorno de crecimiento económico ralentizado y desempleo creciente dio la oportunidad a Bill Clinton para centrar su campaña en la economía. De esta época viene la expresión «Es la economía, estúpido», que acuñó su estratega de campaña, James Carville.

Por otra parte, el exitoso empresario Ross Perot decidió, tras algunos titubeos, presentarse como independiente a las elecciones y obtuvo el apoyo de casi veinte millones de americanos, un asombroso 19 % de los votos.

A lo largo de la campaña, la economía fue adquiriendo una relevancia cada vez mayor, lo que se reflejaba en los índices de aprobación del presidente, que se hundían en las encuestas.

Finalmente, Clinton fue capaz de dar la vuelta a 22 estados que anteriormente habían votado republicano para alcanzar una victoria tan inesperada como abrumadora. Unos 5 millones de votos de ventaja frente a Bush y 370 votos electorales frente a 168 del republicano.

La participación de Ross Perot, un candidato independiente con buena imagen entre el electorado republicano, fue clave pues obtuvo los votos necesarios para dar la vuelta a una gran cantidad de estados de inclinación republicana, mientras apenas arañó la base electoral de Clinton.

Como anécdota, cabe mencionar que cuando Pat Buchanan se decidió finalmente a abandonar el Partido Republicano, lo hizo para sumarse en 1999 al Partido Reformista o, lo que es lo mismo, al partido de Ross Perot.

Disipar la energía

Volvamos a 2024 para intentar ajustar el paralelismo. Por una parte tenemos un candidato republicano conocido por el electorado que busca un segundo término, con las encuestas a favor y sin desafíos de importancia en las primarias. Bush entonces, Trump ahora.

Por otro lado, tenemos un candidato sin posibilidades reales de victoria pero que puede arrastrar consigo a un porcentaje de votantes republicanos hacia la abstención o el voto a otro candidato independiente. Salvando mucho las distancias, entonces Pat Buchanan, y ahora Nikki Haley (que acaba de perder las primarias de Nevada frente a «Ninguno de estos candidatos»).

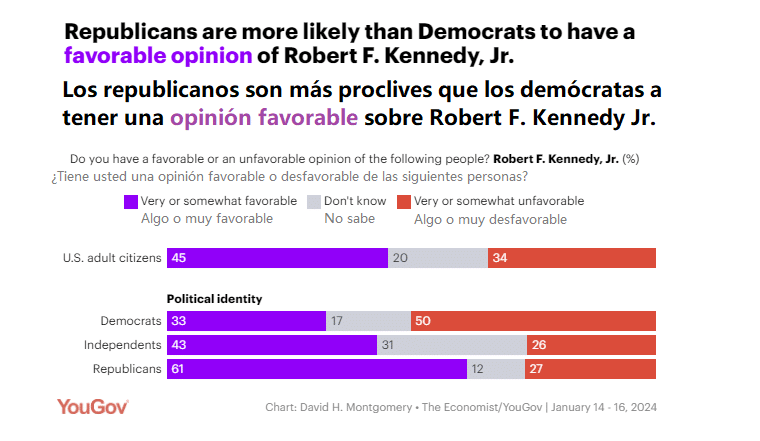

Y por fin, tenemos un candidato independiente con posibilidades de obtener un buen resultado en las presidenciales y que tiene buena imagen entre el público republicano. Entonces Ross Perot, ahora Robert Kennedy Jr.

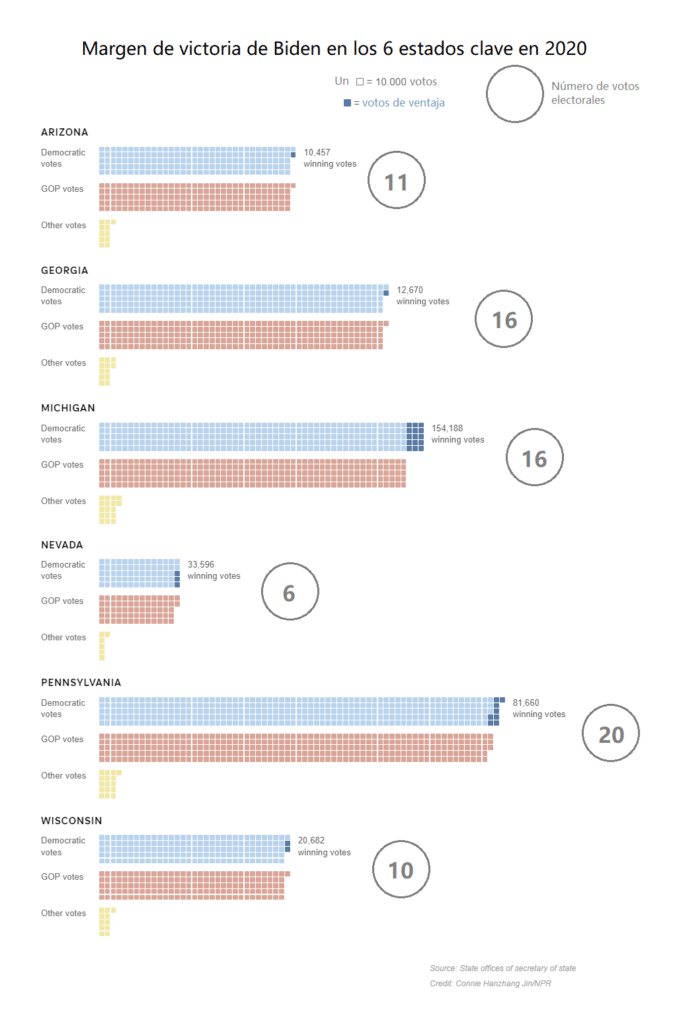

Sumemos a esto que los estados clave en las elecciones de noviembre van a ser probablemente los mismos que en 2020. Es decir, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Si tuviéramos que reducirlo al mínimo de votos necesarios, diríamos que a Biden le habrían bastado poco más de 40.000 votos de diferencia, la que obtuvo entre Arizona, Georgia y Wisconsin, para ganar las elecciones, como ilustra el siguiente gráfico:

Gracias a la asistencia, voluntaria o no, de Ross Perot, Bill Clinton fue capaz de ganar en 22 estados en teoría republicanos. ¿Podría Robert Kennedy facilitar la victoria de Biden en al menos tres de los estados clave en liza para ganar en 2024? Parece una apuesta razonable, y como hemos visto bastaría con arañar unas cuantas decenas de miles de votos en condados concretos para hacerlo posible.

Por su parte, a Trump le bastaría con mantener los estados que son en principio favorables a los republicanos y añadir victorias en Pensilvania y Georgia, pero este escenario no cuenta con el efecto sobre el voto de un candidato como Kennedy Jr., con un perfil independiente y antisistema parecido al que aupó a la presidencia a Trump en 2016.

Este factor puede influir de manera muy significativa en los resultados en los seis estados clave, que volverán a ser decisivos para la próxima presidencia de Estados Unidos. Y en ese escenario, los demócratas cuentan con la ventaja de llevar varios años trabajando sobre el terreno con organizaciones para salvar la democracia.

Como decíamos al principio, urge la confección de una estrategia que tenga en cuenta los objetivos y las amenazas en una campaña que corre el riesgo de malgastar de nuevo el capital de energía política, agotando así uno de los últimos cartuchos que quedan para evitar la instauración definitiva de un régimen cuyas características sólo podemos esbozar.

Luego ya podríamos reflexionar sobre qué hacer una vez de vuelta en la presidencia y con sólo cuatro años de margen. Pero esa es una conversación más larga todavía.